(採訪、撰稿/紀馨婷、陳珮茹、侯伯彥、黃瀚生)

黃邦銓,1988年生,在台灣有過幾年影像剪輯與特效的經驗,赴法就讀巴黎索邦第三大學電影系,爾後因緣際會申請上位於法國里爾的Le Fresnoy - Studio des arts contemporains(Le Fresnoy國立影藝多媒體教育暨工作室)繼續求學。那邊與其說是學校,更像為期兩年的駐村創作,該機構邀請過的指導老師頗具指標性,歷年來有蔡明亮、香妲艾克曼、高達……等傳奇性藝術家,眼尖的觀眾還可以在《回程列車》的片尾名單,看見匈牙利電影大師貝拉塔爾的名字。這部片是黃邦銓在那裡第一年的創作成果,更是同輩駐村創作者中,第一個拿下重要大獎──2018年法國克萊蒙費宏短片影展(Clermont-Ferrand International Short Film Festival)實驗競賽首獎的作品,成績亮眼。

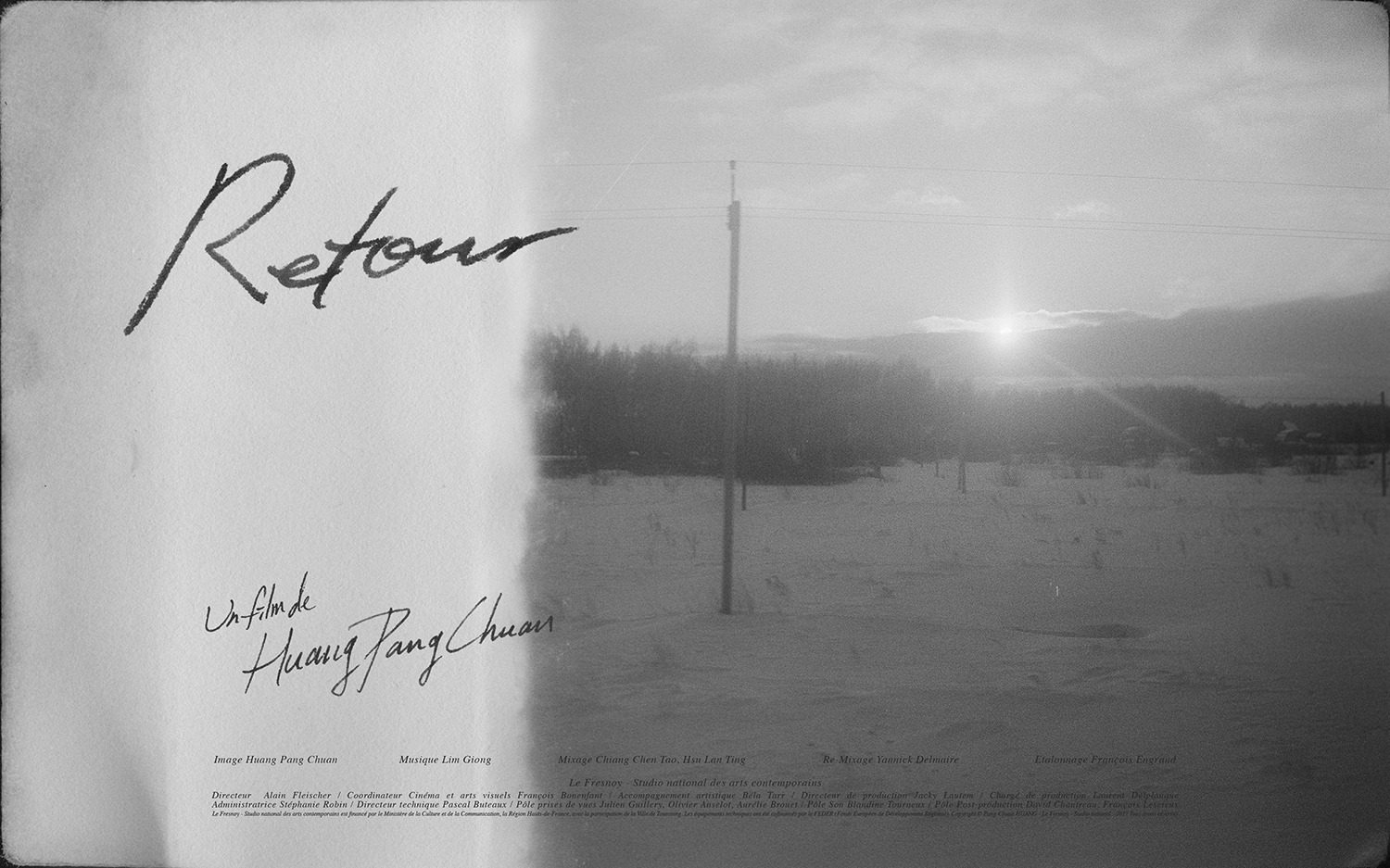

「我的片都跟三個元素有關:底片、回憶、旅行。」

《回程列車》記錄兩段回憶的追索之旅,以詩意的創新形式,向自身與家人的過去提出探問。全片主要以照片構成,影像大多來自Canon EE Demi 17底片相機。黃邦銓解釋道:「就是半格機,發明在二戰後。當時物資缺乏,底片一格當作兩格拍,是拿來練習或給小孩玩的,比較像玩具。因為我一直拍一直拍,帶了三台都壞了,後面只好用一般相機完成。」由於這趟橫跨歐亞大陸的旅程路途遙遠,行李必須經過多次查驗,最後有些底片因為X光掃描而出現受損的線條。他說:「好像沒有人發現,那些線條剛好出現在講屠殺的段落,我覺得還蠻搭的。」對底片頗為著迷的他,說起底片獨有的、不可逆的物質性,特別有感。

以照片編輯的電影,很容易讓人聯想到克里斯馬克(Chris Marker)的名作《堤》(La jetée, 1962)。對此,黃邦銓不諱言自己確實受到影響,但也表示:「對我來講《堤》有點像人類學報告或調查,我想做的是更有溫度的東西。」

導演所言的溫度何在?敏感細膩的旁白,搭配老相機才拍得出的光影質地、以及導演親筆的手寫字,當然,還有背後關於家族與時代的回憶。問及拍片動機,他說:「我一直對書信或日記很有興趣,出國前聽說老家要整修就特地去找,果然被我找到一整箱,有老照片、信件跟日記,或者說比較像回憶錄。」

不過,即便有文件保存下來,也費心蒐集了家人的口述資料,關於家族的記憶仍舊片段且零碎,黃邦銓只能在這些線索中不斷推敲與拼湊。對他而言,確切的資料固然值得信賴,同時卻也想保留住自己對過往的想像。因為時光遠逝,絕對的真實已不可得,人卻可以透過此刻的眼睛,用創作賦予過往的故事一些新的生命與意義。

不僅回憶如此,歷史的意義同樣能透過創作獲得新生。黃邦銓的作品雖然從家族記憶出發,但抽掉了旁白敘事中特定的歷史名詞,讓整部片不只聚焦於國共歷史下的微觀人物,更像是一面足以反映人類共同處境的鏡子,其中關於語言隔閡、戰爭影響、人的流離失所,都具有不分國界的普世性。導演憶及片子在法國參加第四十屆波城影展(Poitiers Film Festival)時,因為作品傳遞的人道關懷,在人權獎的討論中得到頗高的呼聲,他很珍惜感謝。

關於旅行,黃邦銓說:「我比較喜歡的是沒辦法控制的東西,比如旅行的各種未知,就像塔可夫斯基影響我最深的,是他電影裡不可控制的自然力。」那些不可預期的初次性,往往能讓他感動,因此將自己的計畫付諸實際行動,最終可能比作品中的敘事還要來得重要。以這個創作角度而言,影像可以做到很多事情,如果只拿來敘事,甚至是有些奢侈的。

在導演創作初始,只有家族回憶以及決定出發的鐵道之旅,對於旅程中的所見所聞沒有預先設想太多,就是不斷忠實記錄下大量的影像、聲音和感受,回來以後才慢慢從海量的素材中編輯。他補充說:「我希望用最簡單的方式達到說故事的效果,舉例來講,我一直在做傳統底片攝影,底片攝影最簡單就是放大或呈現局部。」

片中令人深刻的敘事元素,還有聲音。繁複的細節打造出無盡的想像空間,無論是豐富的環境音、或有趣的路人對話,都是黃邦銓在旅程中錄製的真實聲音。他表示:「以剪接來說,我覺得節奏跟聲音比畫面重要很多,說真的,聲音是我疊很多軌隨機疊出來的,要我再疊一遍我疊不出來,通常我都會閉著眼睛聽,直到是我覺得是順耳的樣子。」唯一例外是片尾的聲音,因為片尾環境收不到可以用的聲音,所以請本片的配樂林強另外做上去。「找林強做配樂,是我人在海外透過Email聯繫,那時還沒有影片只有企劃書,他可能看了喜歡就答應了。」片子剪輯完成後有了完整的影像和音效,最後林強再把音樂加上去,沒有修改,一次到位。

關於聲音,導演還分享了電影在海外放映的情況:「只要法國國鐵的鈴聲出來,全場都會笑場,那個對他們來講太熟悉了!還有莫斯科鐵道那段音樂,聽起來很復古,只要音樂播完廣播就會說請小心月台、小心把手,我相信俄國人聽到那個一定也會會心一笑。」正因為導演對聲音的敏銳度,旁白才刻意選擇法語。他說:「我的法語有腔調,在台灣可能聽不出來,但法國人一聽就知道這個是外國人。」就像片中意外出現的中文,那種對華語觀眾而言的熟悉感,提醒著我們,語言可以是溫暖的鄉愁,也可能帶來族群的分歧。導演用這個方式,讓人感受什麼是異鄉,以及人對家鄉那種自然而然的歸屬與渴望。

談到喜歡的導演,黃邦銓提到侯孝賢。「尤其喜歡他電影裡的最後一顆鏡頭、和他用音樂的方式。他不會在最後把故事關起來,而是讓你想把電影帶回家,持續地影響你。」其實,《回程列車》的最後一個鏡頭也有同樣魅力,那段全片唯一的錄影,使用超8攝影機錄下的動人時刻,與其說是結尾,更像是一個溫柔的提問,關於我們從何而來、又該從何而去。