時間:2023/9/2

地點:C-LAB

講者:許雅婷(以下簡稱許)

主持人:楊子暄(以下簡稱楊)

楊:因為颱風關係,這場活動改到線上。Taiwan Docs 是 DOC+ 紀錄片工作坊的主要籌辦單位,等下可以介紹更多。DOC+ 一直希望帶入國際資源或角度,今天特別安排了這場座談,很高興邀請到學姊雅婷,這四、五年來我們跟著她還有《大風之島》這個案子一起經歷了許多。有別於一般談論國際資源可能會邀請製片,希望雅婷能以導演、創作者的角色,分享她是怎麼參與國內外的紀錄片活動或工作坊。

許:在 DOC+ 跟 DOC DOC 都有很多學員曾經陪伴《大風之島》,以前叫《大風下的家》。這次對我來講像回娘家或回母校,可惜因為颱風,無法跟大家在現場交流。其實《大風之島》整個國際提案大都在網路上發生,也算是巧合。

我先講一下這個案子,不知道每個人是否知道這個故事的來源?《大風之島》是關於樂生療養院,台灣在日治時代建立的痲瘋病院,現在是叫漢生病病院。1994 年,捷運局機場選址在樂生療養院,開始了很大的經濟發展、人權跟歷史遺跡保存的爭議,到了 2005 年,樂生療養院的院民組織了自救會,開始一連串的國際串連跟台灣內部的抗爭。

《大風之島》緣起於那時候,我那時跟也是這次 DOC+ 學員的婉玉,我們當時是非常年輕的大學生,我們因為不同原因進入樂生療養院。當時有很大的反迫遷運動,有許多藝文活動,也有大樹下的音樂會,我到了那裡非常感動,那個感動是「我竟然不知道在台灣的一個小角落,有人一輩子被終生隔離,也無法好好表達自己的人權就被迫遷」。一開始進去是會有恐懼的,雖然痲瘋病早就已經不是過去聞之色變的傳染病了。去了之後發現他們很張開雙手迎接我,有很熟悉的感覺,沒想到一進去二十年就過去了。

2005 到 2008 年我跟婉玉一起製作了當時的畢業製作《樂生活》,在很多大專院校曾經有放過,是以樂生院的院民黃文章「文章伯」丶黃金英「金英阿姨」為主。拍攝時我們很年輕,好像一個初入社會的新生兒一樣,看到了社會裡的人權爭議。那時是我的重要成長歷程,樂生運動也是我學習成為一個公民的重要經驗。後來《樂生活》在許多地方放映,我也去了美國讀書。

我一直對樂生療養院這個議題有複雜的心情,2016 年時,婉玉跟我決定回去再次拍攝。中間經歷很久,雖然人沒在拍攝樂生,但中間一直有回去,心裡有很大的拉扯。過程中也很想要變成一個不再拿著攝影機的人進到樂生,作為一般的支持者,可是卻覺得一直找不到自己在這個地方的位置。2017 年回到樂生療養院拍攝,我忽然覺得非常踏實,每次拍攝都覺得,好像混亂的心裡面終於有定錨的感覺,就開始了《大風之島》的旅程。

2018 年,婉玉後來因為個人生涯規劃,跟我們製作中有不同想像,就沒有一起工作,於是我開始獨自製作《大風之島》。那時創作時,非常不知道自己在幹嘛,只知道好像有重要重要的事件與改變,一直持續改變。拿著攝影機進去拍攝。可能也因為十幾年前有做了《樂生活》,所以對院民來講,這個拿著攝影機的我是個親切的存在。那時,對我來講最感動的那一刻,是他們真的不在意我幹嘛,我完全地自由了,對我來說是非常珍貴的創作感受。然而,其實在那之中,花了非常多時間,我都不知道為何我要帶著攝影機去拍攝他們的生活、記錄他們,很迷惘,卻又無法停止去拍攝。

這個歷程中感謝非常多人,我一直都沒有想像自己會邁向完成一部長片的歷程,到了 2018 年,我看到了原一男的《日本國VS泉南石綿村》(2018)在 TIDF 放映,我坐在那看了三個小時的影片,第一次感覺到,如果會變成一個影片,它大概就會是這個樣子,甚至還看著影片默默地驕傲著,單方面想著,我所拍到素材,有迥然不同的生命力,它是也是可以跨越時空渲染著觀眾們。那年,原一男導演有來台灣,Q&A時,他說在日本的受害者常常不願意被人看到不好的一面。然而,樂生療養院的院民,卻沒有在我攝影機前掩藏,那樣的生命力是非常不一樣的,我就想我一定可以製成一部動人的片子。

曾經,現在回想很傻的想法,想說都已經在紀錄片產業十幾年了,應該可以做些什麼吧!而且我在樂生療養院待了這麼久,應該已經梳理得很清楚,那時候這樣想⋯⋯沒想到之後的歷程完全顛覆了我原本的想像。我們來看一下《大風之島》現在 trailer 的樣子。

(放影片)

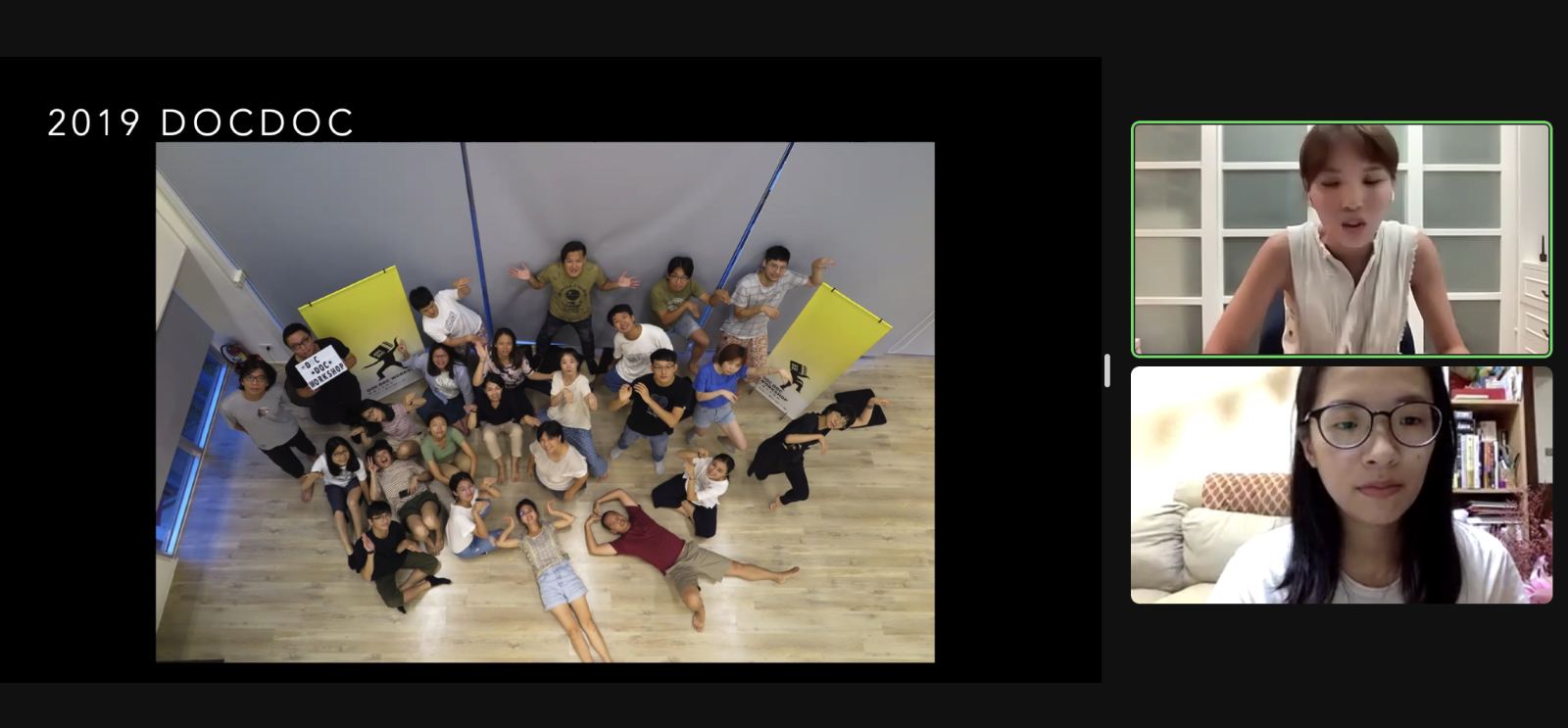

許:這就是《大風之島》,我會順著時序慢慢講我的歷程......現在還蠻緊張的,蠻多線上的朋友都陪伴過這部片,比提案大會還要緊張。到了 2018 年繼續做《大風之島》的時候,有些關鍵時刻,都是 Taiwan Docs 陪伴我度過。進到正題,2019 年 DOC DOC,我帶著《大風之島》,那時叫《大風下的家》,我在 2017 年趙德胤、周書毅跟林婉玉當導師時進去 DOC DOC,那時是因為別的影片進來,所以2019年的DOC DOC,對當時的我來說,應該是駕輕就熟,非常自在才是。

2019 年帶著大風之島來到了DOC DOC,記憶中,DOC DOC的豐謙有私下跟我說,認為我很有經驗,可以放在提案第一個,讓其他人有比較輕鬆的開始跟示範,而我也想說都拍了十幾年了,應該整理得很好了,我整理了大概的素材給大家看狀況,沒想到我一放影片就大哭,哭了一個小時。我突然發現:「我不知道為什麼一直要拍?」看著畫面中阿公阿嬤身上的傷痛,我就一直哭。那年是沈可尚跟章夢奇,他們是心靈派的導師,有耐心地看著我一直哭,我邊哭邊看影片,說我沒辦法報告,就看素材吧,邊看邊哭,唏哩呼嚕地完成了一小時的提案,不知道是不是 DOC DOC 提案有史以來最慘的一次?

楊:我補充一下,DOC DOC 今年第十四屆,辦了蠻長時間,主要徵收蠻多剛踏入紀錄片領域的創作者,也會有拍了好幾年、對案子困惑難解的再來報名,像雅婷這樣。每年大概收八組,工作坊以導演為主,雙導演也可以一起參加,每個案子大概有一個半小時可以充分被討論。不知道雅婷是不是哭得最慘,但應該是前幾名,大家情緒會比較激動,常常是在卡關階段,我們也很謝謝創作者願意把自己攤開來討論。這幾年也有加入身體工作坊,講師有來自舞蹈界或劇場,希望用肢體開發或演戲的練習,如何回扣到紀錄片創作,是 DOC DOC 蠻大的特色。蠻多人參加時會覺得像戒酒會,藉著來釐清創作核心,但很多時候好像也會討論到一些人生的問題。

許雅婷:那時提案之後,我心裡是非常懊惱的。一下台就想到底發生什麼事了?我為什麼一直哭?回想一直以來拍攝樂生的歷程,為什麼我一直不想放手?有很多複雜情緒,包括個人面對創作、生命、別人傷痛、不敢面對自己,可能不能成功完成影片的焦慮。很重要的是,身體工作坊時,我在想到底為什麼我不會離開繼續拍攝的狀態,我每晚聽大家的提案後都在想著,為什麼面對別人的案子可以專業提供建議,可是,在自己的提案裡,我卻看起來像個很青澀的導演,無法提案,甚至大哭?我就一直想,DOC DOC 的活動在白天滿滿的,晚上回家我繼續在想,後來跑去跟夢奇導演、可尚導演說,我可以重新提一次案嗎?給我十分鐘,讓我重新提一次案。在小小的陽台,我重新講為什麼拍這部片。我跟可尚導演說我好像沒進步,從 2005 年大學時只是因為一個家的形象,只是想他們為什麼不想離開那個家?我說好像很丟臉的是,十幾年了我都沒有進步,他說沒關係,有些創作者就是會圍繞的同一個題材,這是很正常的,我相信你一定會做成的。

DOC DOC 就像一把刀一樣,突然劃下去,身體開始流血,發覺這個案子對我生命的意義比我想像的還重大。剛剛好,夢奇導演帶著同一群人,還有之前歷屆的學員,進行 2019 - 2020 年的紀錄片工作者劇場工作坊。那時的排練強度,大概是一個月一、兩次,接近演出彩排時,可能連續好幾天。每個人會帶著自己拍攝的議題,到了場域裡,用自己的身體去跟議題互動。本來 2020 年要在 TIDF 做一個紀錄片工作者的演出,可是因為疫情,所以那次演出就取消了。我們有個很小型的親友場,在那之後 2021 年還是有 TIDF 演出,就繼續練習,所以整個練習有一年到一年半的歷程。

整個過程非常痛苦,紀錄片工作者把自己當成表演元素,從攝影機後面走到舞台上,是非常非常痛苦、混亂的過程。我記得那時我拿著我拍攝的素材,文章伯在舞台上唱〈金包銀〉的歌,我一個人走上台表演,腦袋裡記得的是,我隨時可以因為腦袋裡看到他們年輕跟老的時候的畫面而痛哭,而且每個時機點都非常準確。

這次的經驗提醒了我,紀錄片是個跟身體十分相關的工作,不是只有腦跟眼,很多東西是感受性的。整個身體工作坊裡,我們一直往內挖......的確那時我是在非常投入議題裡的狀態,這個投入在 2020 年工作坊,再同時,回到紀錄片拍攝實踐的一年過程裡,有些狀態突然發酵了。當時,我突然意識到,我是這個議題的引介者、橋樑。想到這件事情,對我來講是非常動人的事情,透過觀眾的反應──那時的觀眾都是紀錄片工作者──他們評價我在舞台的狀態與分析我與拍攝議題的聯繫,反而成為一種我在紀錄片現場投入的一種反思:在拍攝的場域裡,我也開始不自覺地投入受訪者的生命裡。現在回想,那段時間的拍攝又困惑又混亂,但是又迷人。這些工作坊都慢慢影響著我們身為紀錄片工作者怎麼形塑自己的作品。

2021 年正式演出時,我那時做了比較大的決定,因為一年半的彩排,我到了最後一哩路,突然沒有辦法繼續表演下去了。一個是生命的狀態改變,無法再投入這樣密集的排練,另一個是忽然發現,這個工作坊對我而言已經做夠了,我還記得,排練前期,有人問我在樂生拍那麼久,只是想陪伴他們嗎?我說當然是想做成影片,怎麼會有這樣的誤解呢?我不停的想,意識到,要朝向一個影片的完成,勢必得長成一個新的視角,也就是慢慢抽離,變成一個說故事者的角色。

2021 年那時覺得我好像準備好了,我必須要抽離,那時我開始進行了大家都經歷過的國藝會補助、文化部補助的提案,然而,如果持續在身體工作坊的狀態,我是很不適合去提案的,因為當時的我,其實很難在說故事者與表演者切換,我就從那時比較自溺的狀態走了出來,進行了另一個歷程。

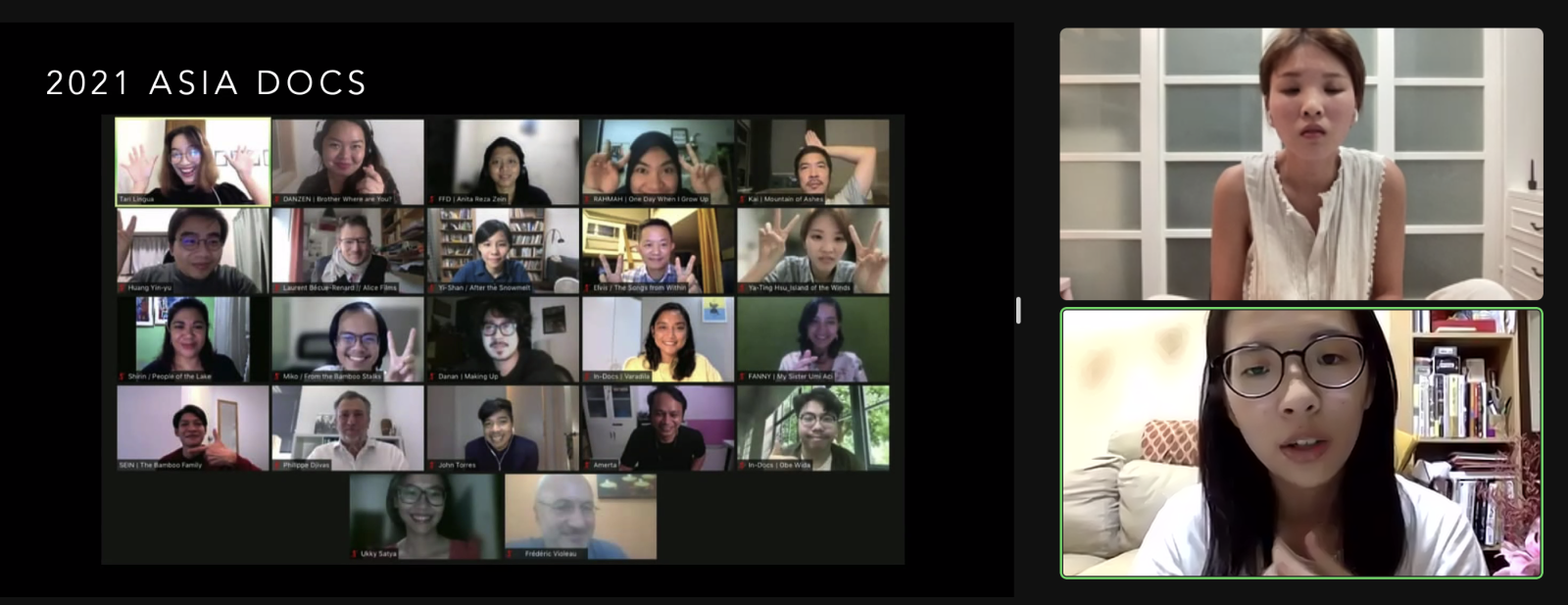

楊:雅婷是 2021 年參加 DOC+,第一屆是在 2015 年舉辦,中間停辦過幾年,現在第三年展開。DOC+ 的特色在於請的是國際講師,因為 Taiwan Docs 本身在做海外推廣,希望人才培育這塊也希望加入國際觀點和資源。中間有蠻多調整,第一年邀請很多講師,有發行商、提案會專業講師等等,當時希望面向所謂的國際市場;這幾年的討論後,還是決定把焦點放在創作,是如何在創作時就加入國際觀點跟思考。每年錄取大約六組,跟 DOC DOC 只有導演可以參加比較不同,團隊中另一位成員也可以來,很多人帶製片,也會有攝影、剪接等等,拍攝階段大多已到中後期或後製期,有更多素材可以討論的話,會是比較適合的。

課程的話,等下在聊天室可以看到簡章,有興趣可以再研究。去年起新增了企劃案撰寫分析跟改寫課程,這也會連結到等一下會講到印尼的寫作工作坊,可以在討論我們為什麼會學習海外工作坊,加入寫作課程,可以請雅婷聊聊當年參加的經驗。

許雅婷:2020 年的關鍵轉折,我開始要去找資金,剛好那年拿到文化部第一桶金,謝謝郁芳陪我走過非常困難的時間。當你決定要拿到資金,是蠻大的轉折,思考怎麼從自己的角度轉成外面,把身體的跟拍攝的經驗轉化成語言讓別人釐清,這很艱難。很多人不理解,為何去做到將身體與拍攝經驗轉化成提案內容?但在我觀點來說,身體經驗與拍攝經驗是非常重要的內涵資產。雖然,可能在提案撰寫過程時,很難讓人理解,但不代表不存在或不重要,只是還沒找到適當語言而已。

我在 DOC+ 時並沒有思考到一定要走到國際合製,那時邀請的是秦岳志(HATA Takeshi)老師,回到剛剛講 2018 年,就是因為他剪接的影片,啟發我做《大風之島》的意圖,還有我看到珠兒.馬拉南(Jewel MARANAN)的非常感動,於是我就開始報名。那次工作坊,當時的台灣影人都有點害羞,但我的英文能力還不錯,用英文跟老師直接對話。有個關鍵的一刻是,在準備單獨案子對談時,兩位導師正在閒聊,兩人共同都對大風之島印象深刻,我突然好像被打醒,過去一直覺得這是很小的故事,是個我不知為何一直參與別人運動、不知道自己該幹嘛、只是想把生命記錄下來的過程,在兩個國際影人的眼光中看到它的亮度,打中了我一直很想努力為它發聲的信念,是值得分享給全世界的,於是我就開始嘗試國際合製。

我會寫、會講英文、有經驗,為什麼不去做?那時的 DOC+ 對我來講是很重要的歷練,我第一次去想,台灣人之外,外國人要聽到這個故事的什麼?當時我在台灣遇到的狀況是,在本土這個議題很難推,在很多文化部、國藝會的提案時,常會碰到很多問題,一個是政治那麼複雜,怎麼去講?第二個是那麼多人做過,你為什麼要做?第三個是電視上到處都是樂生議題,台灣可能已經沒有觀眾了,對這個議題不感興趣了。我就想一定要試試看走到國際,讓台灣人透過國際視野,回頭看這個所謂的老議題。

楊:回應一下,外國人怎麼看、看不看得懂?很多人也正在經歷,希望持續在你們的創作中發酵。接下來這個印尼日惹紀錄片工作坊叫 Asiadoc(Asiadoc 2020–Creative Documentary Storytelling Workshop),2018 年舉辦第一屆,跟法國紀錄片培訓機構 Docmonde、印尼日惹紀錄片影展(Festival Film Dokumenter - FFD Jogja)共同舉辦。

他們舉辦第二年時,Taiwan Docs 希望可以跟他們合作,當時開放兩個名額給創作者。為什麼我們要去找亞洲單位合作?大家也許已經有試著報名亞洲的提案會,很多時候是限定東南亞創作者,台灣沒有報名資格,連第一步都踏不出去;後來 Taiwan Docs 思考人才培育,希望自己舉辦工作坊之外,還有比較快且深入的方式,直接去跟東南亞已經有在辦活動的單位合作,讓台灣有門票能加入,這幾年也一直在了解這樣合作的回饋與成效。

2019 年是實體舉辦,吳璠跟鄭瑋萱去,可以上網搜尋,他們有寫一些活動紀錄文章。當年應該是參加十天密集的工作坊,後來 2020 年遇到疫情,當時參加的兩位創作者林佑恩跟冼澔楊 Franky 只能參加線上,從十天延長到七週,將近兩個月,當然不是每日每夜,但寫作跟參加活動的量很大。

許:Asiadoc 我在 2020 年就有投過,但沒進,2021 年又投。很多人問我國際工作坊的提案要找誰來寫?要找翻譯嗎?第一次英文申請,的確我對寫作不是很有信心,寫了中文版本,請了一位導演、也是 DOC DOC 的好朋友紫彤幫我翻譯。很幸運的是,胤毓導演那時是台灣代表講師,很努力幫我推進去。那時候胤毓回饋我,我的企劃書寫的太像論文報告了,看不到故事,只有厚重的議題,我後來回想很多台灣紀錄片在提案裡常碰到這件事,我們把議題放在最前面,讓為什麼要做這件事政治正當化,講為什麼要做這件事,卻不回頭去看故事是什麼,我也犯了這樣的錯誤。

我進了 Asiadoc 後就有開始做,我那年有苡珊導演跟盈良導演跟我。很多人會問,進國際工作坊英文是不是要很好?是不是要有翻譯跟著我?事實上,在這個工作坊裡面,英文是很重要,但不是絕對。那時有四到五個作業,有各式各樣的練習,是很注重寫作的工作坊,你可能會想像應該就是寫 synopsis(故事大綱)、director's statement(導演自述),像一般 pitch 會看的東西──是也不是。那時寫作,一開始是給一個非常制式的東西,大家開始閱讀,從那裡面看到大家不同的問題,回歸創作者本身。

於是乎我們開始了一些練習,一開始是第一次還沒訓練之前的提報,第二個是三個鏡頭的練習、用你的影片的一個鏡頭說你的故事,再來是寫作。過程中時長大概有七週,每天、每週都會有大小組的討論,小組小於四人、大組是全部的人,我們很注重在分享,別人的東西我看、我分享,很了解每個創作者的脈絡跟他跟作品的關係,還有身為一個人,他為什麼要做紀錄片?那時基本上是一直寫,從 2020 年開始,我就進入了長達三年的寫作,每個提案,每一天都在寫,一直寫,Asiadoc 時我們的藝術家 director's statement 我大概寫了好幾版,可以看一下我的寫作 reference。

我回頭想 Asiadoc 最重要的東西,對我來講是 director's statement。寫完之後,後來我大致上都會使用。也就是說, Asiadoc 最注重的是導演動機跟為什麼要創作,作品跟你的關係。裡面其實有很多文法錯誤,但就是一直寫下來。我印象最深刻的是如何寫作?怎樣是好的寫作?比如那時有個作品,應該是阿良的《歌舞的我們》(2021),他的提案說主角在部落是個孤僻的人,可能因為性別認同的差異,他寫"he's very quiet, always be away from other people in the tribe.",他永遠很安靜地離其他族群的人很遠;老師說為什麼不寫「他靜靜地坐在角落,不敢看別人,也冷眼看著事情的發生」。

比較時,可以發現好的寫作是用視覺化的文字,可以看到角色是男是女、攝影機位置在哪、你是怎麼介入;同樣的文字可能三句話,但給觀眾或讀者的感受完全不同。那次我最印象深刻的是我讀到了這些,原來我的文字是有力量的,不是只要交代故事,是要讓聽提案的人去想像我的影片是什麼。

那時 Asiadoc 提案有十二組,我是最後一組,他們提案時,可以看到每個人都有提案的強項,有人很幽默、有人很嚴肅、有人題材超級重要、有人田野做得超級好、有人製片整理得超強。於是我學到一件事:要做你自己,因為你永遠無法比別人的策略更好。進入到東南亞紀錄片群體裡,我真切地開拓了視野,深思著,如我以單單議題的衝突性來看台灣當地的議題,可能會難以施展,譬如當我在談人權剝削,又不如難民的漂流,那怎麼去比?而且重點也不是比較,所以你只能回頭去追尋你自己的脈絡追尋故事的重要。

聽完一輪的提案,我就心想,我就做好我自己。我記得我的提案一開頭是唱阿公阿嬤的歌——早上起床蟬在叫,有點類似我在 2019 年身體工作坊去唱;唱完歌,慢慢說我的 director's statement,我為什麼在這裡、我在這裡要做什麼,我找到了一個「島嶼」的隱喻,去把我整個 artist's statement 貫串跟包裝。那時的名稱就是《大風之島》,我用盤根錯節的樹根跟土壤去形容我跟這個土地的關係,最後一句話是「當風吹過了島嶼,人雖然不記得,但樹會記得」,從此改變了我的影片走向。

那次提案是很珍貴的經驗,真正的提案並不是寫下來或唸出來,你要活在當下,什麼意思?所有的提案不管是資方或老師,都希望看到導演是怎麼講述自己的故事,導演有魅力,影片大概就有魅力;如果導演很緊張,這個影片可能就會有點緊張;導演如果是深思熟慮的人,影片可能就會很安靜。其實你就是你的影片的另外一個鏡子。也因此我在 Asiadoc 時遇到了黃胤毓,開始合作,共同製作後面的提案。

楊:剛剛說的 Asiadoc,應該是雅婷第一次在國際上的提案,前面參加的都還是以工作坊或活動性質為主。後面 Docs by the Sea 或柏林、坎城應該會講到更多。

我稍微介紹一下 Docs by the Sea,它跟 Asiadoc 都是印尼的紀錄片推廣單位 In-Docs 舉辦的,他們做的事情很多,也集合了很多國際資源。不過 Docs by the Sea 也是一直到去年才開放所有亞洲國家報名,包含台灣。Taiwan Docs 的合作主要包括台灣創作者的參加經費,但去年也是線上。我先稍微介紹這個提案大會,除了提案之外,前面也有工作坊,分為三個,是敘事、剪接跟創意製作培訓。

今年也是,七月會有線上工作坊,下禮拜在峇里島舉辦實體提案大會,邀請亞洲創作者前往。今年我們持續合作,除了案子正式報名 Docs by the Sea 之外,前一陣子文策院也特地開了三個名額,希望案子沒有正式入選、但還是希望能參加的紀錄片創作者能以個人身分去報名,最後選出四位這幾天會出發。文策院也投入蠻大資源,增設一個獎項,給五千塊美金,接下來可以在年底參加 TCCF 內容大會的提案資格。補充一下,其實蠻多提案會給的獎項不是現金,而是另個提案會的門票。有時案子在第一個提案會嶄露頭角或被看見,蠻有可能會接續,一個一個下去。再請雅婷分享。

許:我開始 Asiadoc 時有試著去日本、韓國提案,但都沒有回應。2022 年進入 Docs by the Sea,我想說我的案子好像就只能透過 Taiwan Docs 的幫助才能繼續往國際走,但又想說沒關係,繼續努力。一開始進的是 rough cut,那時我剪了一個給文化部其結案的版本,湊了三十分鐘。有三個講師,有一個叫做粗剪工作坊,一個美國ROUGH CUT SERVICE的老師叫 Yaël Bitton 一起工作,他很有經驗,整個故事跟場次都跟他聊過。

以前在 Asiadoc 有個問題是我的人物太多、政治線太複雜,我花了快一年時間撰寫 synopsis,都是聚焦在兩個人跟一群人,因為那樣觀眾的理解會更快;到了 rough cut ,我正式把所有拍攝的事件給老師看,開始討論,我也剪了兩位角色的大粗剪,總共大概給他三個多小時的素材。他一看就說不行,這個故事絕對要進到政治線裡面,絕對要在現在樂生人權園區建造的時間裡把這些人物的故事壓進去。

那次感覺很不一樣,Asiadoc 時一直在寫作,感覺上是慢慢把自己建立起來,有個互助系統的感覺,每天都覺得自己有進步。可是在 Docs by the Sea 時卻是完全相反的感覺,每次開會要把自己全部摧毀,重新建立。有趣的是,我本來就是剪接師,那時跟老師工作速度很快,每晚是三小時,大概都是在凌晨,白天我就是一直剪要給他的東西,所以白天給東西,晚上繼續跟他討論,討論完再試再剪。Asiadoc 一直寫,Docs by the Sea 就是一直剪,剪完之後要正式提案,有一個月的時間,要為了 pitch 做準備。

要做什麼呢?把 trailer 剪好,這非常重要。所以我在 Docs by the Sea 有兩個任務,剪了六分鐘跟三分鐘的 trailer,以及 pitch 的 one-pager。2021 年時我只寫完了 director's statement,到了 2022 年我開始寫 one-sentence,跟 synopsis。這兩個東西非常重要,基本上我那時就把所有提案大致上的東西都準備好了,更關鍵的是寫好了我的提案第一份稿,很重要是因為,提案時你要去跟別人講述你的故事,通常會有六、七分鐘時間,那你的影片如果三分鐘,你就只剩四分鐘,要怎麼在這麼短的時間,讓觀眾理解你的影片並感興趣?這是很難的。那時我們寫了好幾版提案稿。當時因為還是線上,所以我們用 recording 的形式,很多人後來問我 pitch recording 是怎樣,其實非常簡單,就是我現在身後的環境(家中書房),我就一個人唸完三、四分鐘講稿,真的在表演這樣子。

三到六分鐘的影片,怎麼用最簡單的架構,讓觀眾跟 decision makers 看到你跟你的影片。那時在 Docs by the Sea 當然也有看到很多人剪得很花俏,會有潛在問題,我先講後來我的選擇。我跟胤毓的選擇是用很單純的方式,像現場提報,就是你看到我跟我的製作團隊的人的樣子,用最簡單的方式,讓你感受到我的存在。

所以 Docs by the Sea 算是我第一次比較商業式的提案,其實我一直都非常幸運,都是以一個創作者為核心的方式參加所有工作坊,我到 Asiadoc 才有胤毓當主要製片。另外,我其實對於太商業的提案是蠻害怕的,一直都沒有這樣的經驗,當然那些商業提案也沒有選到我的作品,所以我覺得我一直是在一個安全、友善的環境去提案。那些工作坊都讓我慢慢長出自己對影片的態度。

那時很幸運地得獎了,可以放影片。

(放得獎影片)

許:很害羞,但其實提案就有點像是表演。這又回到了身體工作坊裡的身體感受,永遠要記得怎樣回到那個時刻裡面,去告訴觀眾你很感動的故事。這時的提案我覺得更抽離了,比起 Asiadoc 更需要抽離一點,但本質還是很真誠的,可以看到我的眼神很認真,很想告訴你這個很深沉的故事。

今年非常多台灣團隊去 Docs by the Sea,很恭喜你們,可以好好工作跟度假。Docs by the Sea 給我開放了非常多可能性,認識非常多人,那時有我人生第一次的 1 on 1 meeting,要跟影展或賣片方聯絡,怎麼用十五分鐘去溝通,讓別人想繼續跟你互動。那是我第一次發現我是一個商品,因為無法帶著影片去,他們是透過你去了解你的影片,對我來說是很大的考驗。我也相信如果沒有之前的訓練,很難走到這一步,好好地用客觀的方式講述我的影片是什麼。我也蠻喜歡線上工作坊的感覺,因為可以繼續去做我們自己影片的工作,包括 Asiadoc 跟 Docs by the Sea 有很多作業,在自己熟悉的環境不停思考你跟作品的關係,是很好的過程。

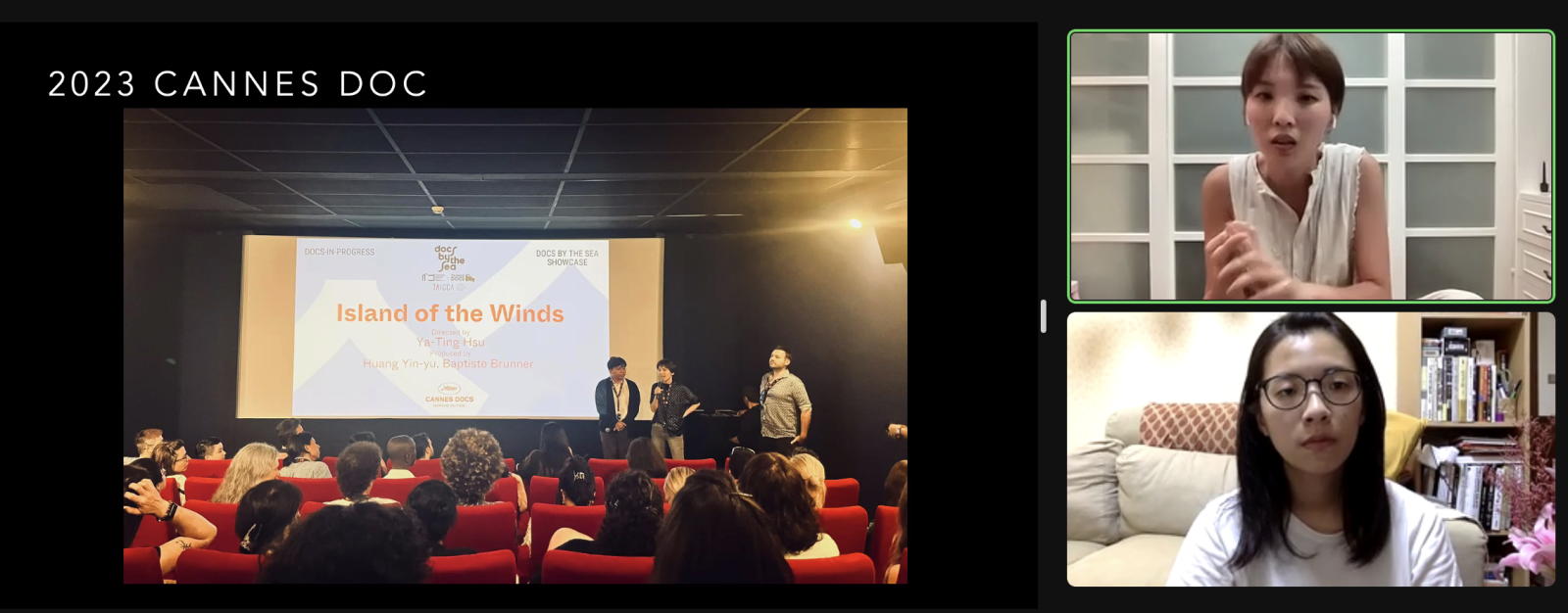

後來在 Docs by the Sea 得了一個蠻不錯的獎,好像有三千歐元,蠻好的現金獎,放到製作經費,也找到合製的法國製片。後來文策院邀請我們去做台灣 showcase,有點像是要告訴世界影人說台灣可以有國際合製的投資,我們被選進去,這對於我後面坎城的提案有非常關鍵性的影響。柏林是二月提案,坎城是五月提案。

楊:這個 Cannes Docs 在坎城的環節裡原本叫 Doc Corner,負責人覺得角落很邊緣化,就改名了。有放映、座談跟提案,這次雅婷去的 showcase 是跟著剛提到的印尼 Docs by the Sea 的提案大會,也是這次總共九個 showcase 裡面唯一的亞洲代表。其他多是以國家為主,加拿大、義大利等等,另外也有女性紀錄片是以單位去參加。台灣為什麼可以加入,因為剛有多次提到印尼的推廣單位 In-Docs,它的總監 Gugi Gumilang 去年也是 DOC+ 國際論壇線上分享的講者,去年年底他受到 Cannes Docs 邀請去做 showcase,我們就有討論應該要像是一般的國家,還是可以以一種亞洲或東南亞聯盟的方式,共同選出四個案子去,當然也很希望台灣可以有代表參加。後來經過甄選跟討論,由《大風之島》前往。

許: Cannes Docs 是非常商業的地方,那時還好有柏林提案,我大概是以「可以透過《大風之島》看到台灣民主進程」的策略去進行。那時我真的得到的是什麼呢?是歐洲影人對這案子的態度、他們想知道的東西,以及我應該要用什麼姿態,一個台灣人要怎麼在國際社會裡提案?我帶著很多經驗到了坎城。

在坎城的提案我是很受挫的,狀況是這樣,showcase 有一個禮拜,總共有三十六個,每個裡面有四個影片,像我們有北歐的、西班牙,這個 showcase 是市場展裡的一部分,另個重點是 Cannes Docs 會有一對一、一對多,跟很多論壇會、媒合會。當時我很努力參加所有媒合會,Cannes Docs 的狀況是,提案後沒有 Q&A,真的 Q&A 是在結束後的派對。所以到了坎城就是一直參加不同派對,中午到晚上都有不同雞尾酒的地方,要媒合跟社交,還有一對一跟一對多。這些一對一跟一對多的媒合會議是所有在市場展宣稱有紀錄片的人都可以去,所以對影人來講很考驗,有這麼多作品,怎麼去分眾?

那時,我進行了我第一次所謂 Elevator Pitch:看到一個發行商,覺得他的作品很好,我就問他有沒有一分鐘時間,他說有,但要去另外一個地方。我就跟著他,從他走的地方跟他去提案《大風之島》,非常精實刺激。一對一裡面常常也有些發行商,有很多不同的刻板印象,我自己感覺台灣的紀錄片在國際市場上是很艱辛的。第一,台灣是個怎樣的國家?怎樣讓人理解?對於台灣,國際的認知是很淡薄的,很多人會問我台灣跟香港有什麼不一樣,這個認知差距,我還要去推跟台灣民主進程相關的《大風之島》,很困難。

另外,跑影展時我跟胤毓都是分開的、各跑各的,覺得自己很渺小,走在路上會覺得自己是個騙子,騙別人我有紀錄片,說我要做完。到了 Cannes Docs 的 showcase當天,這時才覺得自己是專業影人,裡面是以前 Docs by the Sea 選出來的作品,我覺得它的策略非常好:一支在說有點像是 LGBT、被印尼遺忘的村落,第二是《大風之島》,第三是中國政府開發之後被遷村的一家人的故事,第四是一個 LGBT 的舞團故事,這四個故事互相都有映照跟相連。

更有趣的是,四個作品跟人展現的風格跟氛圍不太一樣,每個導演跟提案者都非常專業,每個導演都會用自己的姿態去表演影片,每個人都做得很好,以至於整體 showcase 很亮眼,我去了其他 showcase 沒有這麼驚豔的感覺。我們的 showcase 是最後一天,整個房間是滿的,大概有五、六十個人,所有重要影展選片人跟發行商都在裡面,也很謝謝 Gugi,他在電影圈、紀錄片圈的人脈非常廣,所以非常多人來。一如以往,我每次提報都會準備好稿,然後全部丟掉,如同我在 Asiadoc 一樣,所以都會有即興的部分。

後來我們贏了最大獎,可以放一下得獎感言。

(放影片)

許:這個得獎之後,國際上的能見度的確有增加,可是對正在剪輯的導演來講差異不是很大。那時去坎城有個重要原因,在這樣的市場展來說,很注重製片是否能接下這麼多媒合機會?能否快速跟大家保持聯繫?坎城之後,我很快就進入剪接期。很幸運找到剪輯師秦岳志老師,也謝謝 DOC+ 去年帶著他來到台灣,我們有了很美好的媒合。

到了 Cannes Docs 很多條件都非常好,等於是今年(2023 年)三月柏林結束我就去剪接了,看帶、初剪,跟著秦岳志剪輯師把所有影片都講完,做了一小時的初剪。那時我是對我的影片最了解、卻也相對抽離的狀態,加上大量用英文講述作品的經驗,到了坎城時,已經是蠻好跟別人解釋作品的創作者狀態,包括提案已經可以講出作品結局是什麼了,但同時還沒有做完,所以還有很大空間讓其他人加入,我覺得策略上做對了。

去坎城回來之後,我蠻清楚坎城大概就步入提案階段的尾聲,雖然還是有試著提很多日韓的初剪提案,但後來也沒有上。想分享的是這個路程之上,有時在想為何《大風之島》在日韓都沒有很順利,歐洲或東南亞反而比較順利,雖然因素很多,但最重要的是,每個案子都不一樣,它會發光發亮的市場也不一樣。最後,想說在提案路上不要害怕受傷,很多台灣影人都怕受傷,怕試了被拒絕、丟臉、沒做好或語言、發音不好,外國人怎麼看。可是不要害怕受傷,因為受傷之後只要變得更堅強,它就會繼續往前走。當然你的題材裡面一定會有它的觀眾,不是你做得好或不好,而是題材本來就會有限定、有它主要的觀眾。比如《大風之島》是政治複雜又有很深的哲學的東西,可能在某些階段是比較適合歐洲觀眾的,這是我摸石子過河慢慢領會的。

楊:歡迎大家提問。我先再次謝謝雅婷非常詳細的分享,一路走來參加的活動與提案會,聽起來很像 Taiwan Docs 派雅婷來宣傳績效,很巧她一路參加。從上週到這週的工作坊,講師們也都有帶著 case study 來,但也想跟大家講,case study 主要的功能只是分享而已,並非代表《憂鬱之島》(2022)、《踊子》(2020)或《大風之島》走了這樣的路就是成功的模版,每個案子都是獨一無二的,只是不管創作者或製片,大家的疑惑或經歷可能是可以共享或討論的,希望不要覺得好像是搬出成功案例來學習或模仿。

許:做完影片之後才是成功的,提案只是過程而已。

楊:在場的幾乎都是紀錄片創作者,有任何疑問,對於工作坊或活動,或更好奇哪一塊,或想問 Taiwan Docs 的?

許:我講一下這一路走來,《大風之島》真的經歷蠻多,我跟子暄也有討論,以前在 DOC DOC 常會碰到很投入影片的狀態,她也認為這是很好的案例:影片本來的路程就會有投入、迷失、找到路,最後必須得見到更大的市場,開始懂得武裝、包裝自己,但不代表你變了。對我來講走了這麼遠,《大風之島》永遠是最初一個人決定要拍下去的樣子。這就是一個歷程。

楊:這場活動之前我們有線上聊過,最早她來 DOC DOC 是連話都說不清楚的激動。聽她的分享,我真的覺得創作者每一步都是有意義且不會白走的。包括參加工作坊時,同一屆學員未來都有可能變成創作夥伴,也呼應到上次 Asako 說紀錄片的圈子很小,這個圈子會持續的人,大家不管在國內外的活動可能都會遇到。

Q. 希望雅婷可以分享經歷幾個工作坊之後,後續的工作坊有沒有調整的地方?

許:有,Asiadoc 對我來講是很大的轉折,我更意識到自己現場拍攝時在幹嘛,拿著攝影機要怎麼介入、投入,什麼時候要定著拍、拿著拍、要說話、要觀察,對我來講是非常好的成長歷程,是滾動性的,在工作坊裡學到的就想去嘗試。其實我一直都是這樣,可能我的拍攝都是一個人,收音、拍攝、早期剪接都是一個人,想到什麼就去試什麼,當下當然很混亂,會 trial and error,有時會太接近題材,覺得那不是你要的距離,下次退一點,又覺得太冷靜,再進去一點,好像是跟紀錄片題材去跳舞,大概是這種感覺。

剪接也是,所有別人的回饋不管好壞,最後都會激發你的想像,比如那時在寫 synopsis 時我是寫兩個角色,很努力寫出來,到了 Docs by the sea發現不行,就去想要怎麼做群像,讓影片做更大,怎麼去整理。那時本來以為用人物方式去整理影片,後來發現不可行,所以我就進到每個場次去整理影片,每次拍攝都整理十到二十分鐘的影片,去翻譯、整理給剪接師去做初剪跟看待,慈恩我們團隊成員之一,幫我們打聽打,也看了所有的拍攝素材。這些都是過程與改變。

Q. 建議案子到什麼階段可以開始報名參加提案會?

許:我覺得好難的問題,因為每個導演都不一樣,像我參加提案很晚,因為我要做到一個部分才會去提案,所以覺得我的時程很短,跟同時期像吳璠、苡珊的片都比我早拍很久,可是我是這兩年陸續快點做國際提案,到現在剪接,如果我錯過一年,就不會到現在這樣。我很幸運每個階段都在兩年內做到,但很多人不是,可能在開發時就去提案,這是正常的,你也可以製作中提案、後製提案。

我提案時已經快要到後製提案,只能用兩年時間快速讓國際知道有這個案子,所以時間很趕。我也聽過很多人花了四、五年從開發到粗剪,所以我覺得並沒有什麼階段適合,好像是看創作者本人跟製片覺得那時需要怎樣的協助。像我需要找人陪我,就去找工作坊,大概是這樣。

楊:今天聽雅婷分享參加提案的過程,不知道大家會不會覺得很順,一個接一個,而且幾乎是一年一個,從台灣走向國際。但我在聽時覺得更重要的是,她在每個工作坊或活動的階段,都用不同方式更加釐清了自己作為導演應該要釐清的創作動機跟核心等等,每次的準備都有助於她去下一個階段。

Q. 怎樣讓自己變得堅強?

許:不要臉吧。

楊:放膽?不要害怕失敗?

許:對,不要害怕受傷。我在路程之中,包括為什麼要放得獎影片,我在想拍攝紀錄片的人在拍攝別人艱苦人生時,我們怎麼可以這麼膽小呢?所以我會一直鼓勵自己,那時從柏林回來很累,要去日本跟坎城,我生病,跟受訪者視訊,一看到他們我就大哭,我想說,唉呀,這就是我要做的動力啊,他們的人生這麼辛苦,我就只是跑去不同國家,而且還有吃有住,為什麼不去試?我覺得做紀錄片的人要有一點膽子去衝撞,這是我們的某個生命的功課與選擇這個工作的專業使命。

Q. 怎麼判斷自己的案子適合參加哪些提案或工作坊?

許:我覺得是被選擇。每個工作坊,我跟他們聊,他們自己知道會覺得哪些案子適合他們。有時我覺得自己還是都會試,但這些選片或策展人會選適合他們的案子,不論是因為想扶植或很喜歡,可能性太多了。

楊:那你的報名策略?是都報嗎?

許:沒有耶,我一開始很怕太過商業的提案,因為我就是不會啊,沒辦法,現在可以了。那時沒辦法說我幾月到幾月要做什麼,講出很漂亮的話,很長一段時間我是無法做這件事的。

楊:剛剛分享的,最後能去坎城,可能也是因為前面參加了很多,讓你比較有安全感,一步一步訓練。或者是胤毓以製片人的身分,可以幫你分擔某部分很不自在或不適應的地方。是這樣嗎?

許:有團隊當然很重要,因為去的那些地方,像我們有法國製片跟胤毓,是完整的團隊。一個人去那些商業場合,沒人要見你,那些很大的提案現場,沒有一個完整度,非常難說服別人。

Q. 如何兼顧工作跟家庭生活?

許:沒有兼顧,不然現在小孩在哪裡(指著電影旁邊沒有人)。好難喔,要怎麼兼顧,我的小孩如果能跟我一起工作就會一起,如果他真的不行,就得要放手讓他長大。怎麼講到這裡。

楊:人生問題好像比紀錄片還難回答,也符合我們舉辦這些工作坊的宗旨。討論到最後也不是直接關於創作,可能大家也需要這樣的討論跟交流。

許:我覺得生活跟作品是一體的,像我 2021 年之後拍的東西又混亂又美好,大概就是這樣的人生吧。我不知道欸,身為一個創作者,可能也是因為這樣子暄邀請一個創作者來談,我覺得在做國際製片的人目標性都很強,每年要跑各式各樣的影展,每年的 schedule 都要去露臉;對於創作者來講,就比較沒有一定要去的狀態,是完全不同的思考邏輯。我在家裡時,是有跟小孩講清楚,這件事對我來講很重要。然後工作要很有效率。這樣有回答到嗎?大概多有效率,就是工作要很快,沒有休息時間。

楊:結束前宣傳一下 TIDF 明年五月十號到十九號會舉辦,下週二開始徵件三個月,推薦盡早報名。今天非常感謝雅婷,還有兩位講師 Asako 跟梓桓都在線上,還有很多這屆跟歷屆學員,也感謝口譯。