時間:2023/8/26

地點:C-LAB

講者:藤岡朝子 FUJIOKA Asako

主持人:陳婉伶

譯者:錢佳緯、鄒德平

陳婉伶:Asako 會談《踊子》(Odoriko, 2020)跟《心之赤裸》(Nude at Heart, 2021),怎麼從一份素材生成兩部截然不同的影片。開始前先問一下有提供《心之赤裸》的線上連結,有人已經看過了嗎?大概三分之一。等下後面會講到兩者差異,也有準備一些素材可以讓沒看過的人了解,不用擔心。今天有很多簡報和素材,從擔任這部片的製片經歷的事、發行或合製上的思考,先掌聲歡迎。

藤岡朝子(下稱「Asako」):大家好,我是藤岡朝子,我來自東京,我是影展的選片人,主要參與山形國際紀錄片影展,從 1993 年就參與其中,目前也擔任影展的董事,已經在這個影展參與了很久。目前也會邀請很多亞洲紀錄片導演到山形駐村,一起討論他們的第一部作品或剪輯,這個活動在每年二月舉行。

今天很榮幸受邀前來擔任講師,我很希望能跟台灣的紀錄片導演合作,對他們的作品也印象深刻,近年已經參與過幾部紀錄片,也參與和經驗了他們在國際發展旅程,推動他們的國際合製。昨天聽到《憂鬱之島》(2022)這部片的情況相當特別,各位可能無法複製,但希望聽完兩場演講後能有些心得。

多少人看過《踊子》?兩者都跟日本的舞孃有關係,過去對她們來講曾經有段黃金年代,現在已經逐漸沒落蕭條,各位對這個產業有疑問之後也可以討論。接下來就看看這兩部片的開頭兩段,比較兩者的差異。我們先看《踊子》的開場前四分鐘。

(放影片)

Asako:這是 2020 年由奧谷洋一郎先生執導的作品,他現在大約四十歲,拍攝時三十多歲。下一部作品是《心之赤裸》,這個作品獲得了法國 Arte(德法公共電視台)和其他單位的資金,之後會說明這部片出現的理由。接下來也給各位看一下《心之赤裸》的前四分鐘。

(放影片)

Asako:各位看到兩部片其實都是來自同樣的素材,都是由奧谷洋一郎先生拍攝四年累積的素材,開頭卻大不相同,一般觀眾可能都會認為這是兩部完全不同的電影。各位剛剛看到都是跟脫衣舞孃有關,但是在《心之赤裸》當中,主要比較接近大家對於脫衣舞孃作品的想像。接下來請看導演奧谷洋一郎先生在釜山影展的畫面。

(影片)大家好,我是奧谷洋一郎,我是在日本的獨立導演。《踊子》這部紀錄片呈現了跟我同時代的女性,她們在日本各地的脫衣舞劇場演出。

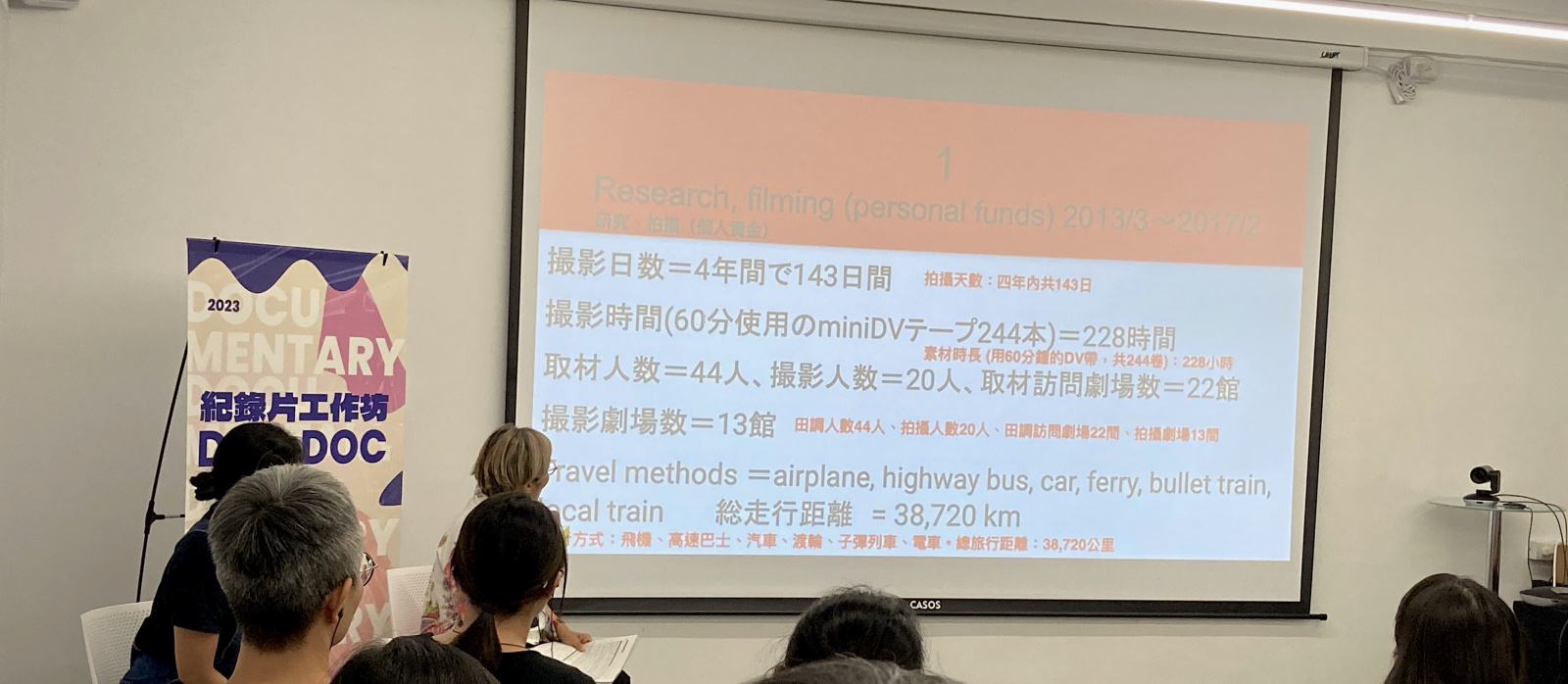

Asako:這就是導演,他在鏡頭面前有點害羞,但在鏡頭背後相當優秀。我想直接進入這兩部片的過程介紹,請看投影片。我今天的介紹可以分成四個部分,在拍攝過程中分成四個部分,第一階段(2013年3月至2017年2月)透過個人資金花了大概四年來進行研究和拍攝,所以前面全都是靠個人資金,當時是洋一郎先生獨自做研究,去了日本二十幾家不同的脫衣舞劇場,讓自己更加了解他們的舞台和表演、表演者與這個行業的人,也變成這些舞者非常忠實的粉絲。

第二部分(2017年至2019年5月)是剪接,我們有粗剪去提案、尋求資金,歷經大約兩年,接下來進入國際合製時期(2019年5月至2021年),兩部片都拍完後開始參展(《踊子》2020年 IDFA、《心之赤裸》2021年 Dok Leipzig)。

第一個階段,我們在做研究時,當時導演一共拍攝了 143 天,在四年之間。他主要是用 DV 影帶,一共有 228 小時的素材,另外去進行田野調查訪問了 44 個人,拍攝了當中的 20 個人,訪問了 22 間橫跨日本的劇場,很多在研究之後就倒閉了。最後,當然不是全部劇場都同意合作,只有在其中 13 間拍攝,旅行方式包含搭飛機、公車、騎車、渡輪、新幹線、電車,所以他還計算了自己的旅行距離,加起來是 38720 公里。

拍攝時不是獨自一人,當然很多研究他是自己來,像是看表演、看舞台,每次可能要花五千日圓,所以每次都要花很多錢去當觀眾,也要去取得這些劇院的信任。實際拍攝時,也找了攝影團隊,一半的時候還有助理導演,所以基本上會有三個男生在後台。仔細想想還蠻了不起的,去過就會知道後台有多狹小,他們會試著不要干擾或妨礙舞者的工作。他們拍攝時舞者基本上也不會看著他們,就是在旁邊側拍。大家也知道後台會有很多鏡子,拍攝時很難讓自己不入鏡;另外,這種娛樂產業裡的人,可能台灣也是這樣,但在這個行業中會有很多比較不正派的人或黑道,所以當時他一個人要去跟拍,有很多談判,花自己的錢,這是我們製作中很重要的一部分,他一開始獨立做了很多。

在日本,女性這樣公開地展現自己的性器官其實是非法的,在公眾場合是公然猥褻,我不知道確切名稱,但是是猥褻罪的一種,所以警察會去盤查或臨檢,最近幾年也常常有類似新聞。所以對於導演來說,他希望可以明確讓大家知道這部片是誰在負責,所有拍的素材跟參與者的談判,他都希望可以負責。

在剪接跟粗剪呈現這段期間,導演是在 2017 年二月停止拍攝,覺得已經拍夠了,就沒有再回去那些劇院,他說要等全都剪完才會回去,大概三年都沒有重新露臉、跟舞者聯絡。一開始他是自己獨立剪接,進行了可能一年半,把粗剪給認識的人看,通常是在比較小、不用花錢的空間,會議室之類的,邀五、六個朋友,可能最多十個人,我也有被邀請好幾次,當時是看三或五小時的版本,稍微給我的反饋。

接下來,差不多在那個時候,我就想去支持他,我那時還不是這部片的製片,但我覺得這部片做國際合製可能會成功,就在想怎麼找不同資金來源、做不同提案,拿到足夠金額,這樣才可以跟一個剪接師合作,同時涵蓋後期製作的花費,讓他們可以去參與不同影展或不同發行。當然這不是他的興趣,他畢業於一個很棒的大學,但他決定不去找一個所謂穩定的工作,之前有在快餐店當廚師做烏龍麵,領時薪,工作之餘可以去拍片。這其實是他的第三部長片,一直以來、到他 35 歲之前都是用這種方式拍獨立紀錄片。

他聽了我的建議,開始去申請這些不同的影展。第一個就是山形國際紀錄片影展的粗剪工作坊,當時選了一些片,大概是十五分鐘的版本給大眾看,導演通常不能表達意見,主持人會去問觀眾他們看到了什麼?什麼沒看懂?有什麼想了解的?有什麼感受?或許也可以討論對這些素材有什麼情緒反應。

接下來去了韓國 DMZ 紀錄片公開提案會,有點像是培訓跟提案的場合,導演要進行提案簡報,後來他跟我說他其實不知道當時的重點是什麼,也不太懂怎麼提案,就是拿著素材飛去韓國,大概跟這裡的 DOC+ 一樣,參加一些培訓工作坊做簡報。他說很糟糕,完全沒準備好,不知道該怎麼做、想怎麼做,後來等於是兩手空空地回家,覺得很無助。差不多同一段時間,他也被邀請去釜山影展的亞洲紀錄片連線(AND),有獎金跟工作坊,這些製片人、導演會被邀請去一個禮拜,參與不同工作坊,跟不同導師開會。

又去 DMZ 又去釜山算是蠻罕見的,這兩個算是韓國互相競爭的影展,他算是運氣蠻好的,可能當時兩個影展競爭還沒那麼白熱化。後來他拿到釜山大概五千塊的獎金,也認識了一位叫做雪美蓮(Mary Stephen)的剪輯師,她是香港人,後來去法國,跟侯麥(Éric Rohmer)合作過,尤其是在拍劇情片時,也有跟許鞍華這些非常有名的導演合作;她最近也開始去做亞洲紀錄片,因為她本身是香港人可以講中文,也可以瞭解西方觀眾的觀點跟亞洲的視角。當時我也有參與,由我邀請雪美蓮女士跟導演合作,差不多一個月之後,我邀請他去我主辦的活動,就是我剛說的駐村活動(Dojo 山形紀錄片駐村工作坊,Yamagata Documentary Dojo)。通常是四週的時間,在山形紀錄片道場,裡面也有工作坊,有四天時間跟同儕一起學習如何提案跟簡報。那時是 Dojo 第一年舉辦、第一屆,當時有個作曲家鈴木治行幫《心之赤裸》配樂。

大約在此時,導演開始比較習慣在大眾面前介紹自己的片,也會想怎樣剪片才可以吸引更多觀眾,也更積極的想找更多資金來完成影片。當時我們想說香港亞洲電影投資會有個 WIP 提案,完全針對紀錄片,但對我們拍紀錄片的人來說比較不幸的是,這個現在已經轉換成提供給劇情片,不是紀錄片了。但當時他們很積極在幫助亞洲紀錄片,我鼓勵他跟塩原史子這位製片一起去,這個製片有會計背景,我想說應該可以針對財務面幫他,隨著他國際合製的計畫發展提供協助。

他後來獲得了 WIP 獎金大約兩萬到三萬元,另一個獎則讓他獲得坎城市場展的參展名額,香港當時支持亞洲紀錄片導演可以前往法國參與坎城市場展、有機會在歐洲觀眾面前公開提案,也是這部作品初次到亞洲以外的地方。當時洋一郎本來不想去歐洲,他基本上只想投入在自己的藝術作品中,不想出現在太多公開場合。

後來我們原本的製片決定卸下職務,我接棒擔任,負責跟這部作品前往坎城,過程中很幸運見到不同單位,Cineric 是來自紐約的後製公司,剛才提到這個作品是用 DV 帶拍的,當時也用不同的格率來拍攝,使用各種不同濾鏡,希望捕捉他想要的感覺,也導致作品當時的畫面看起來畫質不佳,對一些專業單位而言無法接受,所以我當時幫他尋找後製的機會和合作對象,後來這個紐約單位成為我們的夥伴。Cineric 也常常去修復好萊塢的老片,有非常高超的技術,非常優秀,很高興他們願意幫助我們。

Arte 是法國跟德國合作推出的紀錄片頻道,24images 是法國一間製作公司,我們之前在香港已經見過。我到坎城的時候,公司的製片帶我去見各個發行單位,當時 Arte 的場次是由他的好朋友籌辦,因為他的人脈跟關係,讓我有機會讓這些單位看看作品,當時他們並沒有答應要參與,但是這是合製第一步的開始。

經過在坎城的見面,我們繼續討論,也介紹洋一郎給其他單位,因此實現了剛才提到的合作關係。後來 Cineric 答應加入,他們在東京有個基地,主任 Eric 是非常年輕的美國人,希望支持日本電影、日本年輕的紀錄片導演,成為我們很好的夥伴,除了技術上協助眾多,他也幫助我們接觸到很多世界上其他的單位。我們後來也跟法國的製作公司談但沒有成功,後來 Arte 決定加入。

24images 當時也跟台灣的黃胤毓導演一起合作,他的作品就是跟這家法國公司合作。Arte 加入之後開啟了很多新的機會,其他製作公司參與的風險也會降低許多,我們接觸到法國國家電影中心 CNC 的支持,基本上是法國政府的官方經費,有些製作公司是位在法國的郊區,法國每個地區都有各自的電影輔助資金,我們獲得了這個法國地區的地方政府輔助,雖然並沒有實際上的往來,但是製作公司座落在那就能申請補助。

我想順便說明,洋一郎導演其實並不想做成兩部片,他想做自己的作品,《踊子》是導演的版本,之所以能讓他完成《踊子》,是因為有法國的資金,所以我們用同一批素材去製作兩部作品。如果沒有法國資金,導演的版本就沒有機會完成了,他當時需要這筆資金,才能聘請所有的工作人員。剛才提到不同的獎金和法國合製資金等等,也讓他能找到日本的剪接師大川景子,她近期跟很多日本導演合作,其中一部是關於日本拳擊手的劇情片《惠子不能輸》(2022)。後來《踊子》聲音設計是跟黃永昌合作,他是一位韓裔日本的聲音設計師,非常資深,參與過很多動畫和劇情片,跟洋一郎導演合作了四年,我們在現場可能很難聽到細微的聲音,但有很多細緻的處理都是由他負責。電腦能將 DV 帶換成更高的格式,是由來自葡萄牙的調光師 Fernanda Gurgel 加入,針對畫面來進行額外處理。

國際合製的版本,我們邀請了雪美蓮女士,洋一郎先生之前跟她見面過後非常信任她。雪美蓮女士是非常忙碌的剪接師,原本沒機會邀請她,因為她手上有很多工作;因為是日法合製,所以我們本來打算邀請一位年輕的法國剪接師合作,把他帶到日本來了解日本的劇場和情況,但是因為疫情關係,這個想法最後沒有落實,也因此雪美蓮女士有很多工作取消或延後,才有機會能在疫情期間跟我們合作。雪美蓮女士的工作方式非常特別,有些剪接師喜歡跟導演一起討論怎麼剪,兩人一起探討排列、主題等等,但她不喜歡這樣的工作模式,一開始就說清楚她的工作方式,希望用她的方式進行:她先看過很多片段,也可以先跟導演討論想法、角度,然後就由剪接師獨自處理幾個月,從片段和影像中發掘出導演也許沒看到的角度。所以她參與紀錄片時,有非常強烈的個人色彩。

當時我們大概累積了 228 小時的素材,選擇了 30 個小時的片段,經過翻譯、加上字幕,有些內容已經經過導演初步剪接,讓雪美蓮女士看看導演剪接前後的差別。她看過導演三或五小時的初剪版本,大概知道之前的難題與阻礙,所以在導演剪接導演版時,雪美蓮女士也剪接了國際合製版。合製的過程中,我們必須更換舞台表演的音樂,一般而言所有的音樂都需要經過版權、著作權的清算來確認可以使用。但在《踊子》的案例中,洋一郎先生有強烈的藝術角度和想法,通常在後台聽到的音樂,對舞者而言很重要,後台的聲音會讓她們知道何時要開始準備,這些音樂與聲響,也會影響我們對於她們在後台生活面貌的了解。這些脫衣舞表演,每次大概表演十天,接著她們就會到下一個地點去表演,每個舞者要自己選音樂,負責自己二十分鐘表演裡的選曲、編舞等等,所以各位在舞台上聽到的聲音跟音樂,都是舞者自己選擇的片段,也是她們生活的一部分。

所以導演當時認為這些音樂是無法替換的,可是這種公眾使用,或者有版權的音樂,如果是不小心加進來、沒辦法排除,或是在一些特殊情況中,至少在日本法律中,是允許你去使用的;可是如果是在舞台上,日本法律其實也沒有寫得很清楚,但舞台上的音樂,至少在影片裡,會被視為是刻意放入的,而且是這個場景中的重要元素。所以從法國版權來說,就不可以加進去,必須把舞台上的音樂全部換掉。大家看《踊子》會發現很多歌很紅 ,像一些美國歌曲根本不可能取得版權,除非跟唱片公司或音樂人討論授權,但基本上不可能,因為太貴了;或者是要去問能否免費使用,但他們一定會拒絕你。所以我們只能用比較便宜或免費的音樂去替換,在開頭跟結尾,我們也自己編寫新的配樂,她們舞蹈都是真的,只是我們把配樂換成作曲家鈴木治行另外寫的音樂。

至於舞台上的表演,在《踊子》裡可以看到有時她們全身沒有衣服,腿還張開,就跟她們平常表演一樣。但在法國電視上,因為要給很多人看,必須把這些片段換掉,在《心之赤裸》裡要確保所有舞者都一定有衣服在身上,不會是全裸,就不會好像有非法的片段,所以基本上是考量到法律的關係,在音樂和衣服上才有這樣的選擇。另外聲音設計的部分,《踊子》是用比較自然的聲音設計,導演希望捕捉舞者現實的日常生活,也想去重複她們日常會聽到的聲音;可是在《心之赤裸》,因為是用很不同的角度剪接,雪美蓮也有非常專業的見解,希望剪接可以有個敘事或故事,所以我們也必須由 Pierre Carrasco 這位聲音設計跟她一起合作。

《心之赤裸》有個敘事結構,基本上主線是其中一個舞者要準備退休,所以在劇情高潮,她最後一次上台,針對她要退休會有很多情緒,是很重要的主題。這也是導演原本的想法,想給大家看這些人的身體、年紀,到了一定歲數必須做出不同選擇。導演當時大概是 35 歲,開始對這個主題很有興趣,想去捕捉、拍攝差不多世代的人,住在日本都市當中,用身體賺錢,可是必須面臨一些後果,可能會有社會、生活上的改變,這些女性可能準備生小孩或結婚,必須遠離聲色場所。導演當時還是單身,也在想人生如何進行,不可能持續做勞心勞力的工作,所以後來雪美蓮決定針對隱退這個故事線來進行。看起來好像跟《踊子》差很多,但其實是彼此連結的,跟導演本來想強調的重點是一致的。

兩部片後來都剪出來,送去不同的影展。《踊子》在影展中非常成功,有拿到獎項跟獎金。我想特別提到的是,《踊子》要是沒有完成,雪美蓮也無法剪出一部那麼不同的影片,我覺得同樣素材剪兩部片算是蠻罕見的情況,當然有一些財務考量,但也可以說因為《踊子》的成功才有這樣的機會。所以要是導演當初沒有做出自己的版本,我們可能很難看到另外一個版本。

接下來想特別提到的是,大家可能有注意到兩部片都很獨特,尤其是《踊子》有一些限制,針對這些影展,當時也有疫情,我們有受邀去阿姆斯特丹,但那時疫情剛爆發,基本上沒什麼影片可以真的在戲院播,大部分影展都想線上播,但我們希望還是可以在戲院裡看,所以我們大部分都拒絕了,基本上只有同意實體播放。此外,我們也沒做什麼行銷活動,因為當時也擔心這些音樂、舞者,會不會等於做了非法的事情,她們不一定想被知道。我們也很怕線上放映可能更容易有盜版問題,所以沒有做任何預告片、線上行銷或透過業務代銷去發行。

當時我們必須要問說,如果這部片不能播出,那它的價值是什麼?當時放映的規模非常小,也擔心讓太多人看到,在台灣......可能各位也很幸運,我們非常相信在台灣播出不會有問題,也在台灣不同地方播出。但大部分的情況下,我們都害怕這部片會失去控制。我覺得其實它就像是個藝術品,已經不僅是嚴格定義裡的「電影」,有時電影既是商品也是藝術品,要給很多人看跟發行才有價值;但是對於《踊子》這樣的影片,基本上不太能給大家看,那它還有價值嗎?身為製片,我一定要問自己這個問題。

對於導演而言,他拍完了,這個影片就可以持續存在,對他來說這是最重要的事,與其去想短期利益......當然我們會給幾十個影展播、幾百個人看,可是他覺得這不是衡量標準,那我想問問大家,你自己的影片,你的標準覺得要如何定義?如果比較少人看,這部片的價值就會比較少嗎?很少人喜歡就比較沒有價值嗎?反過來說,給很多人看、很多人喜歡,你的片就比較有價值嗎?

另外一個很有趣的重點,是單一來源的多重用途。這也是導演想給大家看到這些《踊子》的世界,可能還可以變成有聲書或其他形式呈現,這兩部姐妹片也讓我們在這個方向有更多想法。以前還在用底片的年代,複製這些膠卷要花更多錢,去沖洗、去剪,剩下的會被丟掉;可是在數位時代,素材可以重新利用很多次。在這個情況中,是否不同的影片也都可以去思考?相信各位拍一部片都要花三、四年光陰,你會不會希望同一份素材可以拍成好幾部片?可能你也不會想要,比較純粹主義的人可能會說「不行,我就只要一部片」,但我覺得可以討論。

當然也有一些法務、財務上的問題,《心之赤裸》後來也有前往不同影展放映,影展圈其實沒有這麼大,有些人已經看過《踊子》,以為《心之赤裸》只是另外一部跟脫衣舞孃有關的作品。所以這兩部片後來前往不同影展放映,也接觸到不同觀眾,因為之前《踊子》已經出現,《心之赤裸》後來才出現,機會相對比較少,所以並沒有前往那麼多國際上聲名遠播的影展。不過,《踊子》因為有它的藝術跟音樂上的限制,所以沒有在 Arte 頻道裡播放,《心之赤裸》則有在法國的電視播放。

各位如果兩部作品都看過,你喜歡哪一部呢?比較喜歡《心之赤裸》的請舉手,喜歡《踊子》的請舉手。我想影展的團隊應該會比較喜歡《踊子》吧。兩部作品差異非常大,有些人認為《心之赤裸》在描述的是職業女性,我們進入到她們個人的故事、感情生活、個人生活,告訴大家她為什麼會投入這個產業?也許早年的舞者是因為家庭關係,後來的舞者可能都是專業舞者,進入產業的原因各有不同。

當然,《心之赤裸》有戲劇上的張力、故事線的起承轉合等等,有各種進入她們情感的接觸點;《踊子》則會看到許多女性進出在畫面之間,舞台上女性來來去去,就像生活一樣,彼此間沒有太多情感的交集或連結,基本上沒有進入到很多女性的心理狀態,是有點距離地去觀察。有些人認為《心之赤裸》好像西部片的牛仔一樣,其實跟雪美蓮女士的剪輯有很大關係,她把不同元素相連,創造出情感上的軸線,在這位女性即將退休前的最後一次演出,有個段落鏡頭很長,很多女孩在畫面中進進出出,雪美蓮女士用了非常長的鏡頭,還有另個鏡頭是這些女孩子很感動、激動地擁抱她;除此之外,她用了比較多短的鏡頭來剪這部作品。大家如果不熟悉藝術片,可能會覺得長鏡頭比較無聊。

有些人說《踊子》是從背後拍,《心之赤裸》是從正面拍,觀點不太一樣。有人覺得《踊子》的故事裡女性好像比較神秘,有人覺得《踊子》其實是關於建築,這些脫衣舞發生的場所;另一方面,《心之赤裸》是描述女性的生活跟活力等等。兩部片有時有互補、加乘的效果,我很榮幸能參與這個計畫。

陳婉伶:感謝分享,我可能稍微講一些對兩部片的觀察。《踊子》可能稍微比較符合我們生長在台灣,對日本的某些視覺元素的運用和呈現;《心之赤裸》背後有法國資金、歐洲觀眾需求,敘事跟結構上會稍有不同。我覺得在《踊子》裡有許多長鏡頭,留給觀眾很多時間對空間做凝視,或者對人物們凝視。剛才講到影展,我好奇兩部片都有在各地的影展放映,但這個報展的策略思考,除了實際上放映的考量以外,是如何思考?另一點,兩部片都有在萊比錫影展放過?

Asako:像你剛才提到的,有些影展比較適合藝術或實驗電影的取向,也有些訴求的是廣泛的觀眾,希望搜羅世界各地的作品。我們希望能吸引或接觸到兩者之間的觀眾,所以根據影展的屬性來選擇。至於萊比錫的情況,有位朋友一直以來都很喜歡日本跟日本電影,所以對我們來說是比較容易接觸的對象,當時萊比錫在徵件時,兩部片都已經在其他地方首映過,我們希望能有機會讓兩部片在同個影展放映。當時雪美蓮也在那邊辦了剪輯大師班,來說明剪輯對於電影的影響。

陳婉伶:順著這個問題,我想問兩部片在日本的放映或上映情形?

Asako:可能沒這麼容易說明,因為從拍完到放映,時間相隔了好幾年,拍攝過程裡,當時拍攝的每個人都同意參與這部藝術電影,也知道不會在日本電視台播放,但後來準備在日本放映時,還是希望徵求多數舞者的同意,但很多時候已經找不到舞者了。我們因此做了很多私下放映,也邀請這些舞者來觀賞,很多人可能太忙碌或沒興趣來看,經過一年的努力之後,我們覺得大概沒有機會邀請到所有舞者來看。那些看過的舞者,有些人看時很激動、淚如雨下、喜歡作品等等,所以我們有點掙扎,到底要不要在日本發行?最後的選擇,《心之赤裸》到了山形國際紀錄片影展播放兩次,也在東京播放。

老實說,洋一郎其實很意外《心之赤裸》竟然會獲選在山形播放。他當然想參與或是在重要影展播放,比如釜山或台灣的 TIDF,希望能把自己的工作人員帶去影展現場慶祝作品完成,所以當時並不想要《心之赤裸》也去投件。我們在日本放映機會不多,不想吸引太多關注。各位看到這是我們在今年一月時,在日本做了兩部片的放映,之前在東京的場合也做了《踊子》的特映會,日本的這些藝術電影觀眾對這部片很熱情,影癡的意見有時會影響大眾的看法。我們後來在法蘭西學院的場合,選擇放映這兩部作品,所以今年一月這部作品才真正在日本「推出」,現在會有些電影院來接洽、考慮要不要放映。所以很長一段時間《踊子》並沒有公開放映。

Q. 我們知道影片通常會有長短版,這兩部片長幾乎一樣,我好奇今天核心的題目,同一份素材成為不同成品的思考,這是意外還是刻意的思考?剛好兩個團隊的運作模式也很不同。過去聽到比較多是長版跟電視版本,不同版本對導演都是很大的挑戰。當這次做成兩個版本,有什麼困難,或整個過程對他而言有看到什麼新的可能?對製片來說。

Asako:就影片長度而言,我們並沒有刻意想做比較短的版本,通常製作同一部作品的短版,也許是比較好賣或在電視播放,但是在法國 Arte 是深夜時段播放,有比較多彈性,可以播放較有創意或實驗性的作品,所以很多紀錄片也想在那個時段播放,對這個時段情有獨鍾。當時並沒有特別需求去作短版作品,兩部的長度都是自然發生的,依據它們的藝術取向,而不是外部原因,造成長度相同。

這確實真的非常挑戰,如果我今天不是一個業餘的製片,絕對不會答應,真的是有很多風險,一個真正的製片是不可能在不知道怎樣把錢回收的情況下就投入計畫,不可能去做一個財務上、藝術上都很有風險的作品。這個問題問得很好,但我不是很確定,我也一直回去看跟導演的通信和討論,跟導演之間的談判對我來說是最有挫折跟壓力的部分,身為一個製片。我跟其他共同製片、Arte 的這些人、其他工作人員關係都很好,我必須要說導演真的最難搞。

陳婉伶:我想追問一下,我知道這個狀況,但導演的這個困難,指的是在剪新版本的藝術或美學考量嗎?比如雪美蓮可能決定要呈現每個概念,你需要把這個概念溝通給導演嗎?

Asako:對,差不多就是這樣。因為他真的是很固執、專注的人,很堅持自己的觀點,不想妥協,有時可能也不太尊重其他的藝術形式,這一點讓人有點挫折。但要不是因為他有這樣獨特的觀點,其他製片可能一開始也不會願意加入這個冒險。我們當初想說,想拍出一個他想拍的影片,我自己本身沒有什麼想法,就是想做出他想拍的東西,其他人也是。不過他的溝通技巧還有跟別人講話的方式,這是我回顧這一切......他以前都是獨立拍片,很多時候身邊的人都離開他了。這點是可以讓你知道的。

陳婉伶:我相信在場也有創作者是這樣,自己拍很長一段時間,最後必須找一位製片......很多製片點頭如搗蒜。有別的問題嗎?

Q. 導演後面還有意願再做國際合製嗎?第二個問題,剛前面講得有點快,最開始他參加的是山形粗剪工作坊,以你的角度,如何認定他是一個適合做國際合製的案子?

Asako:這個作品真的是讓導演更願意接受國際合製,我相信未來也會更有興趣。他有申請一個資金要去洛杉磯,在這次的合製過程中真的開啟了他的視野。

第二題是何時讓我決定要國際合製,這個問題也問得很好。因為日本的脫衣舞孃,我相信這是放諸四海都會有興趣的主題, Arte 的人也跟我說《心之赤裸》打破收視率,我相信這個主題本身真的是會讓國際間很多人有興趣。比較諷刺的是,這是很商業性的主題,可是對待跟創造的方式又非常不商品化,因為我們不想去裸露、物化女性。

陳婉伶:在場蠻多創作者,導演在這之前也沒有做過國際合製,甚至是在日本跟別人合作大型製作的經驗也很少,所以對於台灣的創作者,你的建議是什麼?在思考有沒有需要尋找更多資源,甚至是跨國合作上,如果要去找國內外的外部資源,心態上需要什麼準備?

Asako:我相信國際合製有很多好處,其中之一是可以有個外來觀點,讓你的觀點更加完整,或是更加有普世性。這也是為什麼我今天身為外國講者,也被邀請來台灣擔任講師。另個好處是資金方面,日本跟台灣不太一樣,日本對這種獨立製作的支持系統很糟糕,我忘記跟大家說,我們之所以必須去找國際資助,是因為這部片在日本不可能進戲院、也不會有太多收入,因為情色產業的關係,也不可能拿到政府資金。我們有試著申請推廣日本素材到海外的資金,當時已經有 Arte 合作了,日本政府還是拒絕合作,所以是被內容逼著去申請。

我相信如果是在台灣,因為要拍的題材、議題讓你無法拿到當地金援,就更有原因轉向國際了。我相信台灣都蠻支持這種國際合製的,除了自己的資金以外,還可以多拿到一筆資金。此外,身為電影人,對你自己的未來而言,可以讓你有新的人脈,對世界有不同認識,開闊視野、心胸,就算以後不想去海外拍片,可能還是會有海外元素在片中,或是大部分在台灣、一部分在海外,都有可能。其實業界是很小的,你越能打開人脈,世界就可以變得更大,彼此之間的連結會更強烈,如果你想投資自己創作者的未來,我覺得國際合製絕對是值得去了解的選項。

陳婉伶:還有沒有其他提問?製片過程的疑問?最後一個問題,剛說到導演還有申請去美國的計畫,有點好奇他現在在拍什麼?

Asako:他還不知道,因為在《踊子》出來的同一年,他老婆生小孩了,可能也改變了他人生的重點。我的預感是,不要跟他說喔,他想去洛杉磯去面對自己的童年,因為他童年有段時間在洛杉磯,好像有點創傷,因為他不會說英文就被丟到學校,完全不瞭解周遭環境。這可能是為什麼他想回到洛杉磯,也許是想克服童年的挑戰,尤其他現在自己有了小孩,可能會想重新探索自己的童年、尋根,但不要跟他說我這樣講,這只是我的預感。

陳婉伶:最後還有什麼想跟創作者或觀眾分享的嗎?

Asako:我稍早跟工作人員聊天,講到我們的工作,作為電影人的支持者有多困難,或是你們做的事情有多困難。最後我只想說,我真的非常尊敬所有的電影人,做這麼多事情跟創作,創作出這些作品,試著分享你們的觀點、看世界的方式,我覺得是非常困難的,有時你會變得好像很獨裁,因為一切都必須自己來,但如果能開放心胸,接受不同合作,我相信真的可以改變你的世界,也可以改變那些看你的影片的人。只是想說很支持大家,繼續努力拍片。

我應該要稍微推廣一下山形影展,在日本北部的山形國際紀錄片影展,今年是十月五號到十二號,已經有大概三十年歷史,是很棒的影展。如果大家喜歡看電影、認識不同電影人,很歡迎來,像我剛提到也有駐村計畫,如果有興趣可以去看一看。如果想更了解駐村計畫,也可以問在場有參與過的人,2024 年的駐村計畫應該是十月份會開始申請。