- DOC+紀錄片工作坊

時間:2022/10/21

地點:C-LAB

主講人:HATA Takeshi 秦岳志

主持人:鍾佩樺

譯者:簡德浩、鄒德平

主持人:歡迎大家來到大師講堂,熱烈掌聲歡迎講者秦岳志先生!我們在籌備工作坊的時候,每次都很希望將剪接師的角色帶進來,因為剪接是影像敘事非常重要的階段,在紀錄片創作的領域,更是在相對有機的素材之中,找尋影像敘事的重要階段,這是剪接師的重責大任,所以討論紀錄片時,很希望能有剪接上的交流。HATA桑有長年、資深的紀錄片剪接經驗,合作的對象包括許多重量級導演,也有許多年輕的創作團隊。在 HATA桑的作品中,即使是在處理社會政治議題,大部分看到的影片基調,依然是比較日常的溫柔片刻堆疊出的影像。他也有很多跟拍攝許久的導演合作的經驗,比如2012年的原一男導演拍了十五年,有一千小時的素材,剪出六小時長的片子。由這個極端例子,可以知道從海量素材之中摸索出影片的聲音,想必有非常多對影片剪接工作的心法,今天很開心能邀請他分享多年來的剪接經驗談。

HATA Takeshi(下稱「HATA」):非常開心來到這邊,其實去年本來就該執行這場工作坊了,當時是線上的。當我收到主辦單位今年的邀請,覺得非常開心,可以實體面對面,看見彼此。謝謝主辦單位的邀請,也謝謝大家來聽我的所謂「大師課」。去年也一個有類似的大師講堂,是關於紀錄片作為一種藝術形式的心法跟整體概念,好像跟今天主題類似,但這次希望我更聚焦在剪接的面向上,所以我做了一些調整,也結合到了今天的內容當中,所以對你我來說都是全新的版本,我不太確定會花多久時間,也許一到二小時。我會試試看。首先跟大家先分享我的經驗,針對我的剪接工作,並不是有絕對唯一的方法來執行剪接,每部作品有自己的性格、環境,或者說狀態。剪接的方式幾乎每次都要調整,所以請大家把我的分享當作參考,如果覺得今天的分享實用,那就太好了,希望大家能從中受惠,也許可以幫助大家解答一些困惑。

我會先從蠻基礎的剪接開始說起,有些人可能會覺得無聊,請多擔待。我先講一點電影和剪接的歷史,不太確定在中文裡,漢字跟中文的用法是一樣的嗎?「編集.剪接」在英文的用字是「edit」,很有意思,我選出了字典的定義,「edit」是對文本或影像作出改動,決定哪些要移除、哪些要保留,目的是作為列印、出版或呈現,可以說是決定何時印、何時剪,概念上比較像是從書本編輯最早開始出現的。

大家知道剪接的概念嗎?中文這兩個字,是剪接作品還是書本編輯呢?是符合影像的嗎?我們看下一個,以法文來說,剪接是「montage」,比起「edit」,可能更接近大家對於電影剪接的認知吧。其實電影應該可以說算是法國人發明的,「montage」是個特別的字,而且是專門講電影剪接。第一種定義是組裝、放在一起、堆疊,「mon」 是山的意思,可能是堆疊起來呈現 3D 的立體造影,透過剪接或編輯的方式來達成,所以說得更明確一些,「montage」更多是層層堆疊造成的立體狀態。今天我們要談的會更聚焦在「montage」的剪接這個字,從技術面來講解我心中認為的蒙太奇是什麼。

最早的電影之一,盧米埃兄弟的短片《水澆園丁》(L'Arroseur Arrosé, 1895)。他們把電影作為一種投影,在眾人面前投影。當時,每部作品都有一個膠卷,大概是五十秒,沒有所謂的剪接,是一鏡到底的作品。但是我們可以看到,旁邊的男孩從側邊過來,而且是在電影結束後有個起始點,他從右邊來,對我來說這是他的進入點,在中間發生一些事情,想離開時又從畫面的左後側離開,所以這是一個規劃好的拍攝。從最一開始電影發明出來之後,我認為就已經有這種所謂「edit」的概念,但還沒有到「montage」,因為他有個起始點和結束點。

《水澆園丁》(L'Arroseur Arrosé, 1895)

過了大約二十年,大家在做不同的影像實驗,有人發現所謂剪接、剪片的技術,這部叫《殘花淚》(Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl, 1919),是美國電影導演 D. W. Griffith 的作品,非常早期的長片作品,運用了「montage」的技術。這是一個窮困小女孩的故事,有許多遭遇,有一位我不太確定是否為華人的男子,但故事裡是這樣設定,他在店裡有一些擺設,再來娃娃出現了,女孩看著娃娃,在這樣的狀態當中,大家可以感覺到女孩想要這些玩偶但是沒辦法買,華人男子看著女孩,我們看不出他的想法,但我們會去想像,可能他想送玩偶給女孩?所以這種所謂的剪接,就在這個二十年左右的時間被發明了出來。

同個時期,在蘇聯有了庫里肖夫效應(Kuleshov effect),實驗剪接方法的意義到底是什麼。他放了三種不同的剪接,第一個是一碗湯,再接男子的臉;第二是棺材,再接臉;第三是年輕女子,再接臉。大家看了之後,對這樣的影像搭配有什麼想法?當時人們就開始想像,自己腦補這個男子的想法,搭配湯可能是想喝湯、搭配棺材可能是很哀傷、搭配女孩可能是陷入愛河,可是其實表情都是一樣的。庫里肖夫發現人們其實會自己想像,當然不是憑空想像,可是從非常有限、面無表情的臉上,大家可以自己去想像他心裡的想法、情緒,只要把兩個圖像擺在一起對比,就可以達到這個效果。透過剪接並排呈現呈現新的影像、概念,觀眾會在腦中自行想像,這就是我們說的蒙太奇可以達到的效果。

不確定有多少人知道這個?1920 年代,庫里肖夫在實驗的時候,也是俄國革命開始革命的時期,後來革命之火席捲全球,蘇聯覺得這種所謂的「辯證法」,最初是德國哲學家黑格爾提出的想法,其實是在馬克思之前就提出了,這也是馬克思主義的一個核心。我該怎麼說呢......他要創造一個新世界,這就是他們的哲學,他們對於歷史的觀點。他們的想法是,把兩個相反的想法相互牴觸,一起討論、對話,如果有兩個對立的想法產生對話,就可以達到一個新的結合。這麼一來,人們就可以發展、創造出一個新的想法、新的世界。不是只有馬克思主義這樣想,但是這個方法,在創造新東西的時候都可以納入其中。其實年代是差不多的,跟我們說創造新影像是一樣的概念,蒙太奇這個技法,正好是我們打造新觀點的一個重點。大家同意我的說法嗎?所以蒙太奇這個技法,真的可以說是電影的一個關鍵。

講到把兩個剪接並排,剛剛的庫里肖夫效應也表現出可以產生新的概念,再加以擴張,那是否其實把兩個篇章擺在一起,也會有新的想法?還有,重點不是只有視覺的畫面,視覺當然會給大家一些想法,但除此之外,聲音、字幕、顏色都可以達到這樣的效果,這其實也是電影在做的。有時你無法直接呈現新的畫面,可是透過這個技巧,我們可以用暗示的,去督促、激發觀眾心中的新想法。剛剛講到庫里肖夫效應,其實在日本有很多網站,都會把它說成一種控制別人想法的技法,很多都是行銷的人在講。可能確實有這樣的效應,但在藝術形式來說,我覺得我們不應該以這個目的來做這件事,不是想控制別人的心思,蒙太奇應該是用來激發觀眾的想像力。舉例來說,今年稍早我有個學生跟我說,他認為湯跟臉擺在一起的時候,他會想像這個人「不想吃東西」,湯好像沒有很吸引那個人。你其實無法強迫觀眾一定要照著你的方向去想,即使你並排兩個影像,可是觀眾要怎麼想也是他們的自由。你可能會覺得是自己表達失敗,但如果你用這個蒙太奇的表達技法,當作創作藝術的工具之一,它本來就應該要開放詮釋,或許我們就是應該要保持開放,讓觀眾去想像。

電影作為藝術,不是一個簡報或呈現,跟我現在做的簡報不同,你在提案時是要說服別人,可是藝術的詮釋應該是開放的。所以我認為蒙太奇本身可以開放給大家想像、詮釋,真的是一個非常核心的技巧,不僅是拍攝影片,藝術本身也是如此。目前大家有問題嗎?

Q. 如果導演想呈現一個概念,但對於剪接來說,你又覺得是可以開放大家詮釋的,那在呈現導演的概念跟開放解讀、創造對話之間,如何取得平衡?

HATA:身為剪接師,我總是讓影片比較偏離導演的想法,其實現在開始,我就是要講這個主題,這是個大哉問,對剪接來說也是個重要的工作:如何取得平衡?

要怎麼把紀錄片變成一種藝術?我會跟各位說不同的步驟、階段。剪接時,相信大部分的人都知道,我們會盡快去看這些影片,大量地從海量素材中挖一些寶出來,一開始看這些初步的素材,不知道寶藏在哪裡。在這個看素材的階段,要用所謂新鮮的目光去看。我通常不會到拍攝的現場,因為身為剪接,我不想知道太多幕後的東西跟背景,如果到現場我可能會聞到一些味道、感受到一些氣氛、記得一些東西,可是觀眾沒辦法到現場去看,表示說我應該要設身處地去想,身為剪接要作為橋樑,站在最後觀眾的立場去思考,所以剪接要用非常新鮮的目光去看這些素材。

其實導演應該也要這樣做,用所謂新鮮的眼光來看素材。事實上,我通常都先從素材中挑出一些好用、實用的片刻,安排到時間軸上,一邊看一邊選,這個階段我通常會保留最大的各種可能性,不會試著做太大的決定,什麼重要、什麼不重要。我的「初選」是一種喜愛的直覺呈現,選出一些片段,有些特寫不錯就選進來加進時間軸。我蠻喜歡看原始素材的,試著享受其中,可以的話我會詢問工作人員或導演,問他們關於片段的事情,試著挖掘角色的新面向。因為我自己一定也是一個符合某種刻板印象的觀眾,所以我們要去克服這種思考的可能誤區,挖掘新的觀點來看待角色。這一幕來自去年播映的作品,我可能先跳過,我們看到這個老人家在山上,我的刻板印象會覺得他應該動作很慢、吃一些老派的食物等等,其實他很喜歡在年輕人面前唱卡啦 OK、很愛吃拉麵,有很多特色,所以我在看原始素材時就發現他是個驚喜。

第二點,我在剪接時常常在乎的重點:角色成就作品。關鍵字是複雜性,因為創作者跟角色之間的複雜度很重要,大家看同一個作品的短片段,這裡大雪紛飛,雪深三米七二。這是開場其中一幕,她正在屋頂上行走,正要把雪往下挖出一條路,就我所知,並沒有規劃她要怎麼挖雪、也不知道她會穿成什麼樣子。她自己決定要穿這樣,然後用鏟子,她還說平常不是用這種鏟子在挖雪,很特別的一幕,她在屋頂上抽菸。她平常是用這種大器具在鏟雪的,但她覺得用小鏟子挖雪比較適合拍攝,還為了拍攝而戴上傳統的帽子,她自己的決定造成了複雜性,是角色的態度、對拍片的想法應運而生的。這些元素很重要,讓紀錄片成為一種藝術。

下個例子,來自我的老師之一佐藤真。佐藤真導演的《阿賀的生活》(Living on the River Agano, 1992),這個地方阿賀野村在日本的西北邊,呈現出河邊的生活,有汞的污染。這幕呈現出他們在做麻糬,他是專業麻糬匠師,在這一刻之後,他請劇組吃很多麻糬,當時攝影師告訴導演,「請吃麻糬吧,這是你的工作,我會繼續拍的」,這些老人家聽到這麼重要,對他們、對我們都很重要,就自然地呈現,好像沒有燈光、攝影機一樣,某種程度上可以說在表演出平常生活的樣子。所以並不是說......這不是有監視攝影機,像 CCTV 在拍,但他們看起來就是平常的樣子,可以看到拍攝者跟被攝者的關係,這樣的瞬間跟片刻就是非常珍貴的。

我認為這不是說謊、欺騙觀眾,而是只要有攝影機,攝影機就是會改變現場,就跟沒有攝影機是不同的。所以我想有幾種不同的方式,來「去除」攝影機的存在,這是我們的方式,應該說我們來呈現真實的方式,是有角色存在其中。我們也可以說,就算你沒辦法忽略攝影機也沒關係,我認為如果這些被攝者當時了解我們在做什麼,想一起共創作品的話,這也是很重要的關係,可以彼此配合。這個範例是一個流浪街頭的孩子正在逃離我們,這個作品《在肯亞的街頭流浪》(Chokora!, 2009),他跟拍攝團隊在一起,當時我們沒把握他到底是否願意我們一起移動,到了中間時,他看了攝影機,像這樣。看到這個瞬間,我們收到了這種訊息,看到他對攝影機的凝視,促使我們去呈現出這個凝視背後,關於他家的所有事情,之後他的父親訓斥他為什麼要流浪。因為我們跟他的溝通並不順暢,但這樣的複雜性是存在於製作過程中的,我們就可以讓他的整個過程拍攝下來。

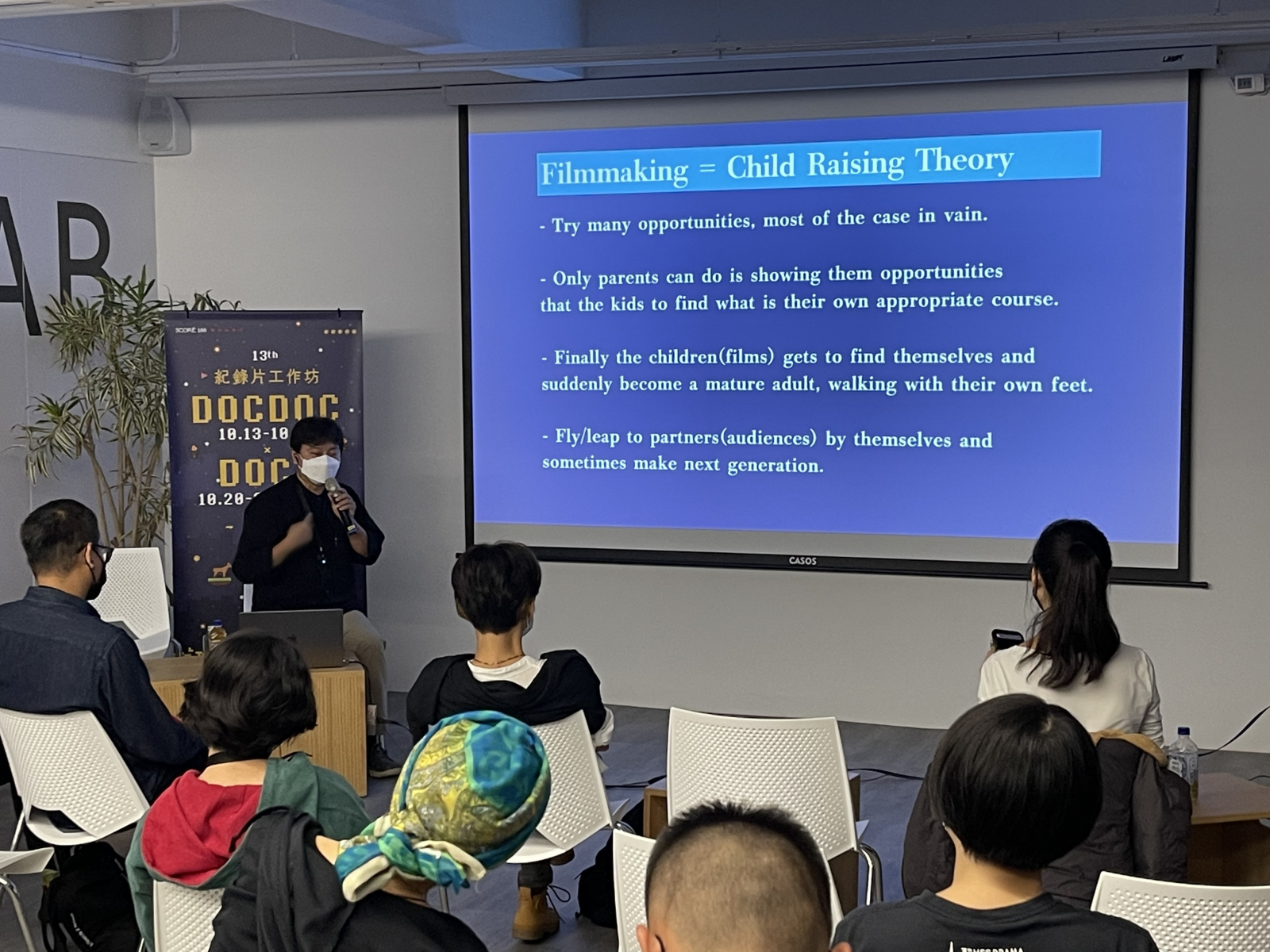

我們怎樣去看這種創作者與被攝者的關係呢?有一天,我發明了自己的理論。拍片就相當於養小孩,這是我的類比,我在照顧自己孩子時想到這個理論。就像是第一次拍片一樣,每個工作都很像,首先我們嘗試許多機會,大多數的情況都是徒勞,試了很多食物餵孩子,他們都不吃,同時我也試了很多剪接方式,作品也對我說不。第二點,爸媽能做的,就是讓孩子看到不同的機會,讓他們適性發展,跟第一點有點像,我們能夠做的,就只有一直提供,最後只有小孩自己能夠選擇,你無法強迫他照著你的意思做。第三點,在那之後,你的孩子或電影就可以找到自我,突然之間,好像是靠著自己的力量破繭而出,成為成年人,站起來走,這是我的觀點,我的小孩也是這樣。

他們最後會奔向他們的夥伴,像影片奔向觀眾,有時可以自己培養下一代,就像我的孩子,好啦我不知道,可能下次來台灣我就變成阿公了。這種拍片跟養小孩的類比蠻有趣的,我發現影片本身有生命,像一個人,這樣類比比較適合。這是我的理論,你可以看到我把家長A,假設是爸爸,就是拍攝團隊;家長B,媽媽,大家覺得誰是媽媽?我說過拍攝對象也是影片的催生者,所以他們是媽媽,等於是爸媽合作,拍攝團隊跟主角合作,生下這個小孩。製片像阿公阿嬤,那剪接呢?產婆嗎?對,很多剪接都這麼說,覺得自己是產婆。

在我的理論當中,我在思考時,我養小孩時,這個接生的工作早就結束了,所以我當時覺得剪接可能像家教或老師,或是叔叔、舅舅,或你鄰居家的小孩之類的。身為剪接,你可以是家教或老師,我們是家庭以外的第三方,可能不知道家庭的背景,但可以幫助小孩找到他沒被發掘的才能,鼓勵他們,也保護這些小孩不要受到爸媽不合理要求的欺負。這就是我的理論,是我對於剛剛提問的回答。

所以剪接,像我自己本身,也常常在想辦法拯救影片,不要受到導演的荼毒。這裡可以看到,身為爸媽、導演,有時甚至拍攝對象也會出很多意見,我覺得要小心一點,他們有時會覺得自己對影片什麼都懂,他們找到小孩的極限後,就會覺得你可以做得更好,有時會對孩子、對影片要求太嚴苛,拍攝團隊其實也是這樣。這樣子看的話,我覺得剪接真的非常重要,我們看到拍攝團隊跟主角跟我們之間的關係很重要。另外是初剪的試映,我看完素材會先做很粗糙的初版,可能完全是照著時序排列影片,不同場景排個順序,因為我希望影片保留各種可能,越多越好;我可能會跟攝影、製片等等其他工作人員一起看,其實真的就是討論,放完片後聊聊、開始溝通,看有沒有激盪出新的火花、有什麼可以改,這個步驟也非常重要,剪接、導演一起討論,探索不同可能。

在那之後,我們會開始找出一個結構、架構,其實這是個很基本的結構,不只電影,小說或戲劇也會用這個黃金準則來架構。最前面的百分之二十五是鋪陳,接下來百分之五十會有衝突,故事主軸在中間,主角或拍攝對象可能會跌入低谷、情緒低潮,在一些別的事情發生之後,最後的百分之二十五會解決問題,大部分故事都是照著這個規律在走。最近也不是這樣了,現在開始會跳脫這個框架,不管是比重或順序上。可能在第一個階段、最開始時可以照這個規律走,試試有什麼可能性,但我通常會覺得太典型了,很無聊,再根據基本架構去調整,但前面了解這個架構還是有幫助的。

大約十年前,我就會用這種便利貼貼在牆上,可以跟導演實體溝通,寫下每個場景的名稱、人物等等,可能也會寫下拍攝日期,一個個貼在牆壁上,一起討論想用什麼順序或架構。疫情之後,我現在就變成數位化,對於我之前跟 Netflix 拍的紀錄片《愛的時光長河》,我就是用這個方法,跟製片、導演去線上討論。最近有些網站或平台,miro.com,你可以非常容易地用線上便利貼跟別人分享,當然免費版會有些限制,這是個可以做出架構的方法,對我來說是蠻有效的。

通常,我也會列出不同場景、每一幕的架構,至少讓我們對整部片的架構一目瞭然。在初版試映時,一邊看架構一邊看影片,可以更有效率地去討論。在這個清單當中,我會幫每個章節、每一幕取名字,不僅是發生了什麼事,也會試著去產生一個像標題一樣的東西,不只是描述什麼事,會想一個標題。可能不會太詩意,像這個篇章叫「新生活」,拋開過去、找到生命,我會這樣幫章節命名,找到新方法來看這些篇章。每次討論,我們也常常回去改名字,這樣一來,就可以一直找到新觀點跟面向注入其中。

這邊呈現的比較基礎。剪接前期,要做出定場(建立)鏡頭,盡量決定出來。大家可以用這個定場鏡頭來做出你的節奏,定出你的場景,讓我們自己比較易於規劃、定義這個場景的意義,直接從特寫開始也是一種定義,決定了場景的主題,也是一種定場鏡頭。這有點難解釋。這個定場鏡頭是中性的,呈現出這個環境;這個則是去強調場景,是我們最後剪出來的呈現,也可以說是個決定好的定場鏡頭。剪接過程中,你可以留下這樣的鏡頭,再決定他們的順序,哪些要作為定場用途。重點是去找出最有效、重要的場景當中的元素,用整個作品架構的重要性跟優先順敘來看。

再來談談伏筆、預示、回顧。這是一棵櫻花樹,他去截下一節已經斷裂的樹枝,用這樣的工具在切割。我就決定在中間穿插一些奇特的鏡頭,這樣的鏡頭,從和服的場景擷取過來,這段可以看到這樣的流程,在場景最後,因為我把他放在中間,所以對觀眾來說有種效果,去想像這樣的染料跟裁切樹木之間的關係,不只是看染的過程,而是讓觀眾去想像、解讀跟期待。我在說的是,這就是蒙太奇的一個手法。

另一個是省略、跳過一些片段。這是跟剛剛一樣的開頭,從羊開始的場景,然後刀,鏡頭往上,有一種複雜的情緒,把羊帶來這裡,人的移動、聚集,大家覺得接下來會發生什麼?下一個鏡頭是火,還有肉。所以你可以......懂吧?大家會自己去想像發生了什麼。這個不是在剪接過程完成的,是在拍的時候就想好了,不是我們刻意去掉中間來讓它有藝術性,而是現實上,這樣的宰殺是政府不許可的,這算是鄉野地方,如果是四足動物,要跟主管機關回報,所以這裡的生活習俗其實不被官方許可,如果拍出那段會對當地人有危險。這邊的其中一個參與者,以前還曾經是主管機關的主管,所以其實是可行的,但我們還是有其他疑慮跟考量,所以本來就決定不要拍宰殺片段,改成這樣呈現,這就是另一種蒙太奇的應用,應該有奏效。

這樣的技術作法,在早期電影就已經出現,講到紀錄片的拍攝製作,許多作品從法國新浪潮、台灣新電影都有應用,是很實用的拍攝跟剪接方式。這些電影是在攝影棚出現之後,大家開始把攝影機帶到現實世界裡,大部分電影是單機拍攝,這是高達的《斷了氣》(Breathless, 1960),當時很多作品都有種紀錄片氛圍,大家知道《逍遙騎士》(Easy Rider, 1969)有公路電影的感覺,許多片段當中像是紀錄片一樣在拍,很多技法很像實驗紀錄片的拍法。這些作品,包括台灣新電影,都是我覺得電影能做到的重要的實驗跟經驗,所以鼓勵大家來看這些經典。

最後的階段,有一些提醒跟大家分享:把你的東西給別人看。聆聽電影的聲音,我認為是相當重要的。這跟佐藤真導演講的概念很像,把作品當成一種生物或人,我們要聽見他的聲音、做一些嘗試,像剛剛說的,保持新鮮的眼光來看。到了剪接最後階段,把這些初剪的狀態給朋友看,大部分電影人其實不會做這件事,除非是很親近的朋友,但我們有時會刻意給不認識的人看,他們可能會給你一些觀點,你可以忽略你朋友的回應,我認為這邊的重點是給我一個新鮮的眼光,試著從別人的角度去看,我盡量給這些完全和本片拍攝無關的人一起看,他們不知道角色跟主題,我會想像他們在想什麼、在看什麼,默默觀察跟猜測這些人的反應。如此一來,我可以跳脫既有框架跟刻板印象,跳脫我本來固化的想法,讓我找到新的角度,想辦法找到這部電影的聲音。我也會把剪出來的版本給拍攝對象看,我覺得他們當然也是拍攝過程中的關鍵,我們有責任要去跟他們有很深的討論,當然要看情況,但我會盡量做到。

當我在剪接這部片時,本來想說裡面的人的生活方式、講一個人從城市來到鄉下,當中有個很大的面向,在講要整修一個大房子,我們也可以用別的角度去切入,在聽到影片給我們的聲音之後,我們認知到影片核心其實是傳承——傳承對你的意義是什麼?傳承的關鍵、重點。這一幕在說,這塊地在他過世之後可能會回歸大自然,講到沒有一定要傳承給誰,反正在他們這輩子做好就好,要傳承之後自然會有人來;下一幕我放這些小孩子,其實有點刻意,我一開始也有些存疑,所以初版沒放這幕,最後還是這樣決定。有時可能覺得陳腔濫調,但當時真的就是聽到了這部片的聲音,決定這樣並排,這就是本片最後幾分鐘的畫面。

快講完了!找到了作品的核心之後,可能還會有一些最後的修飾。聽到影片的聲音之後,我覺得就不用太強求,這是蠻基本的概念,在剪接或做任何藝術時都是:越短越好、越簡單越好,如果可以用更短的篇幅解釋一件事,那用短的當然比較好。但是如果有兩三個版本可以達到不同效果,你覺得中間有一幕沒有效果,那可能就可以拿掉,一直去比較,如果比較短的話,有缺少什麼嗎?如果沒有,就是選短的、簡單的那個。當然前提是保留這部影片的聲音,當然還有步調、節奏。

我剛剛說短就是好,其實剪短很容易,但有些人還是需要一定的時間才能想像出自己的想像,可能是透過蒙太奇,所以還是需要有一定長度的時間,才可以讓觀眾有時間去思考、想像。還有我們說的 B-roll,插入的場景或畫面,如果有這個場景是忽然跳過去的話,中間會放別的來銜接,在這裡找到最適合的做法,跟我剛剛講的概念類似。另外,音效也非常重要,在聲音設計之後我都還會想回去改,可能的話,我通常會讓剪接跟聲音剪輯一起進行,所以我很想強調聲音的重要,可能下次別的機會吧。另外還有色調、字幕也非常重要,如果你在拍攝時,用的系統比較初階,顏色、亮度、飽和這些都可以在剪接時調整,要跟全球觀眾溝通的話,字幕也很重要,可能要花一、兩個月做英文字幕。

最後一頁了。在那之後,你要發布你的影片,你的影片長大了,試映就像它的畢業典禮。今天對我來說也是我的一種畢業典禮,因為我準備了這個簡報給大家,我的簡報就畢業了,非常謝謝大家。

主持人:感謝 HATA桑對工作的精細說明,平常很難聽到這些精細的步驟。HATA桑平常其實也在學校教書,剛剛大家應該有感受到在大學上課的氣氛。

HATA:我是以演講維生的人。

Q. 剛剛講到爸媽養小孩的比喻,說到剪接是家教,很多時候導演自己進行剪接,在你的理論中,這個情況,導演自己剪接是否會對影片要求太多,甚至是不合理的要求?

HATA:導演自己剪接真的是不容易,疫情的時候,學校關門,你要自己在家教小孩,我要跟小孩講教科書,在家自學。當然,有些人這方面可以做得很好,自導自剪,但我覺得可能不到一半。你還是需要有人來多給你意見,給出額外的想法。很多導演現在會找專業剪接去幫忙,有很多需求,需要專業剪接師去幫助他們。

Q. 剛剛說原一男導演拍了十年,那時是一口氣拿到十年的素材嗎?還是陸續拿到?在導演拍攝的過程中,剪接是否有進入敘事討論,還是完全交給導演,最後再決定?剪接花了多久?

HATA:《水俁曼陀羅》(Minamata Mandala, 2020)這部片,一開始就參與剪接了。第一階段,我想可能可以用擷取重要片刻的方式來剪接,結果沒有辦法,行不通。漸漸地,我就把挖掘範圍擴大,看到更多片段。以這部片來說,他拍了十五年,我沒有太多可以討論的地方,在我參與剪接的時候,比較像是挖掘片段,就像我剛才說的整個流程,初剪、給大家看、一起討論、重新調整。身為剪接師,所謂加入的時間,應該越早加入越好。以《水俁曼陀羅》來說,他們在找剪接師,卻找不到,找了十年,後來有人問到我,我當時住在大阪,原一男導演是在大阪學校的教授,比較方便讓我們共事合作,是這樣的原因。他拍了很多卷,我是到他的空間看到一箱箱的膠卷,花了很多時間拿到這些片段。剪接的時間對外講是說五年,但我不是每天都專注在做這個,還有其他工作,前前後後大概是五年時間。

Q. 延續剛才的回答,你發現原本的做法行不通,那挖掘的方向是什麼?尋找的是什麼?找到的是什麼?

那部片算是蠻常規的風格,裡面也有許多關於日常生活的討論。一開始,我們當然是從最重要的影像開始處理,但那樣還不夠,不足以認識他們是誰、在想什麼。所以後來我們進一步拓展到日常生活,有時候也不知道重要的片刻在哪,但就是看大量的影片,探索這些拍攝對象、主角的個性、為人。

主持人:這部片有巨大的議題,但你提到會去挖掘當中的情感,這幾天的討論常談到議題跟人物,在比重上應該更著重在哪裡?當然,這並不是互相違背的概念,可以提及議題,同時挖掘情感,你在工作時怎麼思考這些訊息之間的平衡?

HATA:包含剛才講到這位導演的作品,很多日本導演喜歡把重點放在人身上,人像是個窗口,可以一窺背後的社會議題,如果社會議題擋在人的前面,你很難認得這些人,一定要先有人,才能進一步探索背後的社會議題。

Q. 延續剛才的問題,素材量很大的時候,可能還是有些重大事件,但在發現行不通之後,再回去找日常生活素材,是帶著有意識的目標去搜尋嗎?比如塑造這個人,所以去看這些人的部分嗎?因為時間很長,素材量很大,當初拍攝可能沒有特定意識去拍。

HATA:導演在拍片過程中有很多掙扎,當然我們要拍不同角色,有時不一定是好奇他們的日常生活,你是好奇這些人,不是真的把重點放在他們做什麼上面。很多時候他還是會去拜訪這些拍攝對象,一起做一些事情,鏡頭一直在拍,每次造訪都會持續地拍,這個過程中就可以撿拾到一些片刻,當然不是每次造訪都一定拍得到什麼,可是撿拾起來,最後加起來就發現可以用。

主持人:有抱著期待去尋找嗎?還是其實也沒有,就從導演忽略的片段中去找可以用的畫面?很多時候剪接師可能覺得這裡需要一個什麼,就回去從素材庫去找。

HATA:我通常不會覺得刻意要找,或期待找到哪些片刻,不會有期待在心中,就是去看這些素材,看有什麼片刻可以用,再看看從頭到尾的時間軸怎麼安排,有時也可以看看不同的排列組合效果最好,跟導演討論,一直探索。

Q. 剛提到可以適度把剪接片段給拍攝對象看,到底什麼樣的東西適合先給他們看?在什麼時間點比較恰當?

HATA:通常是找到影片的核心、剪了一個版本之後。在我們真的去最後精修之前,會拿去給被攝者看,不然太早也不行,太晚也改不了。有些拍攝對象會拒絕你的剪接,但大部分都很高興可以看到自己被拍攝出來,有時可能符合他們的期許,大部分時候會看到很多自己都不知道的生活面向,所以我都會盡量想辦法把影片當成是給這些對象的禮物,通常他們都還滿滿意的,有時也會抱怨說這一幕怎樣怎樣,我們無法預期會有怎樣的反應,不一定可以滿足他們的每個期許,他們其實也都知道什麼東西被放進去是有風險的。所以我覺得不給他們看,反而是危險的事情,放映後要再改已經來不及了,如果他們有什麼不想被大眾看見的事情,有可能會危及到他們的生活。

Q. 延續剛才說剪接到後來要尋找更多可能性,這是否有點像是打亂重組?很多時候是透過什麼東西去找到?另外,剪接這麼多素材內容中,有什麼非常印象深刻的?

HATA:身為剪接師,我就是想辦法讓電影有更多不同可能。對我來說,這不只是在整理或排列組合,絕對不是只有這樣,也不是為了方便我的作業,而是要對影片好,這是我們工作會面臨的挑戰。打掉重構嗎?有時有點像。如果真的全部砍掉,太多的話......有時候可能是需要重組,但也要小心不能拆掉太多,有時就是一直去嘗試不同組合跟可能。可能是這一幕吧,最後有個長鏡頭遠景,那是我從垃圾桶中撿出來的,那幕本來被我丟掉,因為那個版本技術上來說有點太亮了,因為太陽直射,又是在車上,攝影師無法調整鏡頭角度,我一開始覺得這幕沒有用,可是剪接到最後,我們想說還是需要有一幕做為連接橋樑,後來我發現原來有這個畫面,蠻印象深刻的。

主持人:真是勵志的結尾,也謝謝大家的提問。謝謝HATA桑,也謝謝翻譯Tony跟Howard,謝謝大家的參與,大師講堂到這邊告一段落。